शब्दालंकार की परिभाषा, भेद, उदाहरण, Hindi Grammar

अलंकार (FIGURES OF SPEECH)

अलंकरोति इति अलंकारः अर्थात् शोभाकारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं।

अलंकार का अर्थ

अलंकार का शाब्दिक अर्थ है 'आभूषण'।

अलंकार में 'अलम्' और 'कार' दो हैं। 'अलम्' का अर्थ है भूषण या सजावट। अर्थात् जो अलंकृत शब्द या भूषित करे, वह अलंकार है। स्त्रियाँ अपने साज-शृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार कविता-कामिनी अपने शृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग-प्रयोग करती हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। |

| शब्दालंकार |

अलंकार की परिभाषा

शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म (जिस गुण के द्वारा उपमेय उपमान में समानता स्थापित की जाय) को अंलकार कहते हैं।अलंकार के संबंध में प्रथम काव्यशास्त्रीय परिभाषा आचार्य दण्डी की है-

काव्यशोभाकरान धर्मान् अलंकारन् प्रचक्षेत।

अर्थात् हम कह सकते हैं कि "काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार हैं।"

ध्यान दें!

अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यन्त प्राचीन है जिसका प्रारंभ में उपयोग व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में होता था।

आचार्य 'भरत' ने सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में अलंकार को पारिभाषित तो नहीं किया है लेकिन चार अलंकारों उपमा,

रूपक, यमक, दीपक का उल्लेख किया है। हिंदी के कवि केशवदास अलंकारवादी कवि हैं।

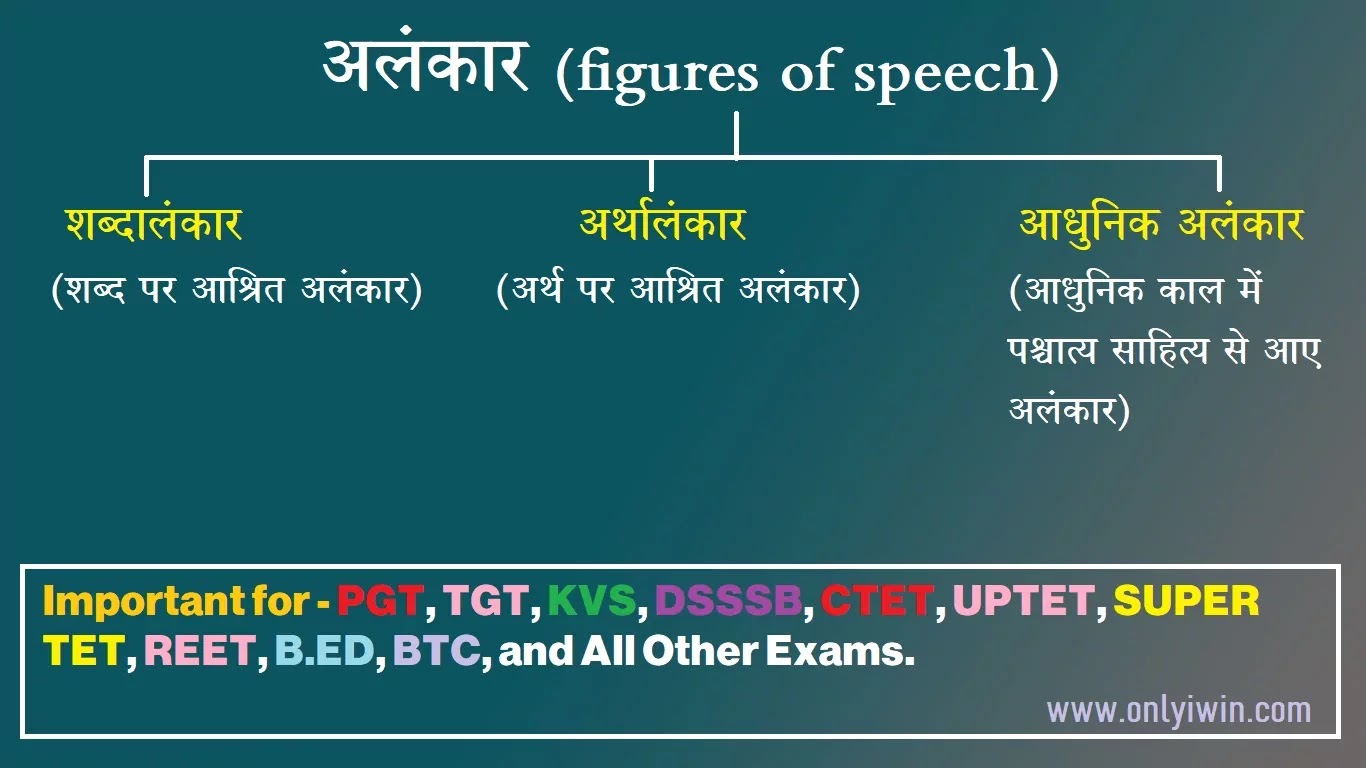

अलंकार के प्रकार

अलंकार तीन प्रकार के होते हैं-

- शब्दालंकार - शब्द पर आश्रित अलंकार।

- अर्थालंकार - अर्थ पर आश्रित अलंकार।

- आधुनिक/पाश्चात्यअलंकार- आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार।

स्मरणीय बिन्दू!

- काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है।

- अलंकारों के दो मुख्य भेद हैं: शब्दालंकार और अर्थालंकार।

- अनुप्रास में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है।

- यमक में शब्द जितनी बार आता है, उतने ही अर्थ निकलते हैं।

- श्लेष में शब्द एक ही बार आता है, पर अर्थ अनेक निकलते हैं।

- उपमा और रूपक में उपमान-उपमेय का मेल होता है। ये समानता दर्शाते हैं।

- उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है।

- अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाता है।

- अन्योक्ति किसी की ओर अप्रत्यक्ष संकेत होता है।

- मानवीकरण में बेजान पर चेतना का आरोप किया जाता है।

शब्दालंकार

शब्दालंकार वें अलंकार है, जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो। शब्दालंकार में शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने पर उसका सौन्दर्य समाप्त हो जाता है। जैसे-वह बाँसुरी की धुनि कानि परै, कुल-कानि हियो तजि भाजति है।

शब्दालंकार के भेद

- अनुप्रास

- यमक

- श्लेष

- वक्रोक्ति

- वीप्सा

अनुप्रास अलंकार

जिस रचना में व्यंजनों की बार-बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।

उदाहरण-1

मुदित महीपति मन्दिर आये। सेवक सचिव सुमंत बुलाये।।इस चौपाई में पूर्वार्द्ध में म की और उत्तरार्द्ध में स की तीन-तीन बार आवृत्ति हुई है, पर इनमें स्वरों का मेल नहीं है। कहीं-कहीं स्वर भी मिल जाते हैं; जैसे

सो सुख सुजस सुलभ मोहिं स्वामी।

इसमें स की आवृत्ति पाँच बार हुई है, पर स्वरों का मेल (सुख, सुजस, सुलभ) केवल तीन बार हुआ है।

उदाहरण-2

'कुल कानन कुंडल मोर पखा,

उर पे बनमाल विराजति है।'

इस काव्य-पंक्ति में 'क' वर्ण की तीन बार और 'ब' वर्ण की दो बार आवृत्ति होने से चमत्कार आ गया है।

उदाहरण-3

बँदउँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। (तुलसी)

प द स र की आवृत्ति।

उदाहरण-4

'सुरभित सुन्दर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं।'

इस काव्य-पंक्ति में पास-पास प्रयुक्त 'सुरभित', 'सुन्दर', 'सुखद' और 'सुमन' शब्दों में 'स' वर्ण की आवृत्ति हुई है।

उदाहरण-5

विभवशालिनी, विश्वपालिनी दुखहत्री है, भय-निवारिणी, शांतिकारिणी सुखकर्त्री है।

इन काव्य-पंक्तियों में पास-पास प्रयुक्त शब्द 'विभवशालिनी' और ‘विश्वपालिनी’ में अन्तिम वर्ण 'न' की आवृत्ति और ‘भय निवारिणी’ तथा ‘शांतिकारिणी' में 'ण' की आवृत्ति हुई है।

अन्य उदाहरण:

जो खग हौं तो बसेरो करौ मिलि,

कालिंदी कूल कदंब की डारन।

('क' वर्ण की आवृत्ति)

कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि।

कहत लखन सन राम हृदय गुनि॥

('क' और 'न' की आवृत्ति)

मुदित महीपति मंदिर आए।

सेवक सचिव सुमन्त बुलाए॥

('म' और 'स' वर्णों की आवृत्ति)

तरनि-तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।

('त' वर्ण की आवृत्ति)

अनुप्रास अलंकार के भेद

छेकानुप्रास

⚿ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमतः आवृत्ति

छेक का अर्थ है वाक्-चातुर्य। अर्थात् वाक् से परिपूर्ण एक या एकाधिक वर्णों की आवृत्ति को छेकानुप्रास कहा जाता है।

उदाहरण-1

बंदउँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।। (तुलसी)

यहाँ अनेक व्यंजनों-'पद' 'पदुम' में प, द और 'सुरुचि' 'सरस' में स, र की स्वरूपतः और क्रमतः एक बार आवृत्ति है अतः छेकानुप्रास है।

उदाहरण-2

इस करुणा कलित हृदय में, क्यों विकल रागिनी बजती है।

उपरोक्त पंक्ति में 'क' वर्ण की आवृत्ति क्रम से एक बार है, अतः छेकानुप्रास है।

वृत्यानुप्रास

⚿ अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपतः व क्रमतः आवृत्तिजहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ वृत्यनुप्रास होता है। रसानुकूल वर्ण–विन्यास को वृत्ति कहते हैं। भिन्न-भिन्न रसों में उनके अनुरूप वर्णों के प्रयोग का निर्देश है, जैसे- श्रंगार में मधुर, वीर में परुष अर्थात् कठोर आदि। इस प्रकार के वर्गों के प्रयोग से रसों की व्यंजना में बड़ी सहायता मिलती हैं।

उपर्युक्त परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दिये जा रहें हैं-

1. एक व्यंजन की एक बार आवृत्ति के द्वारा-

उधरहिं बिमल बिलोच ही के मिटहिं दोष दुख भव रजनी के।।

यहाँ ब की एक बार और द की एक बार आवृत्ति है अतः वृत्यनुप्रास है।

2. एक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति के द्वारा-

सबहिं सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा।।

एक स की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्यनुप्रास है।

3. अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः आवृत्ति के द्वारा-

बिधिनिषेधमय कलिमल हरनी। करम कथा रबिनन्दिनी बरनी।

यहाँ 'र' 'ब' की स्वरूपतः अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होने से वृत्यनुप्रास है।

4. अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपतः आवृत्ति के द्वारा-

उस प्रमदा के अलकदाम से मादक सुरभि निकलती।

मद, दम, मद में अनेक व्यजनों की अनेक बार केवल स्वरूपतः आवृत्ति होने से वृत्यनुप्रास है।

5. अनेक व्यजनों की अनेक बार स्वरूपतः तथा क्रमतः आवृत्ति के द्वारा-

विराजमाना वन एक ओर थी कलामयी केलिवती कलिन्दजा।

इस पंक्ति में क, ल की अनेक बार स्वरूपतः क्रमतः आवृत्ति होने से वृत्यनुप्रास है।

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर!

- बीती विभावरी जाग री अम्बर-पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी।। - रूपक

- फूले कास सकल महि छाई। जनु बरसा रितु प्रकट बुढ़ाई।। - उत्प्रेक्षा

- या मुरलीधर की अधरान-धरी अधरान धरौंगी। - यमक

- मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहों" - रुपक

- कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम हृदय गुनि।। - अनुप्रास

- जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो, वहाँ कौन-सा अलंकार है? - श्लेष

- रुद्रन को हँसना ही तो गान - विरोधाभास

- देखो दो-दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी - विशेषोक्ति

- कनक-कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। या खाए बौरात नर, वा पाए वैराय।। - यमक

- कुंद इन्दु सम देह, उमा रमन करुण अयन - अनुप्रास

- जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए - विभावना

- जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है - संदेह

लाटानुप्रास

⚿ तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति

जब एक शब्द या वाक्य खण्ड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तो वहाँ लाटानुप्रास होता है।लाट आधुनिक गुजरात का प्राचीन नाम है। सम्भवतः वहीं इस अलंकार की सर्वप्रथम उद्भावना हुई अथवा वहाँ के निवासियों को यह बहुत प्रिय था, इसलिए इसका नाम लाटानुप्रास पड़ा है। यह यमक का ठीक उलटा है। इसमें मात्र शब्दों की आवृत्ति न होकर तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। जैसे-

पंकज तो पंकज, मृगांक भी है मृगांक री प्यारी।

मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी।।

यहाँ पंकज और मृगांक की आवृति है पहले पंकज शब्द का साधारण अर्थ कमल है और दूसरे पंकज का कीचड़ आदि जैसे गर्हित असुन्दर स्थल से उत्पन्न अतः विशेषताहीन कमल। ठीक उसी प्रकार से पहले मृगांक शब्द का साधारण अर्थ चन्द्रमा है और दूसरे मृगांक का कलंकादियुक्त चन्द्रमा । इस प्रकार, शब्द तथा अर्थ की पुनरुक्ति होने पर भी दोनों के तात्पर्य में भिन्नता के कारण यह लाटानुप्रास है।

श्रुत्यानुप्रास

मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के साम्य को श्रुत्यानुप्रास कहते है।

उदाहरण-1

तेहि निसि में सीता पहँ जाई। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई॥

उदाहरण-2

पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाइ न कोई॥

अन्त्यानुप्रास

जहाँ पद के अंत के एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्यमूलक आवृत्ति हो, उसे अन्त्यानुप्रास कहते हैं।

उदाहरण

गुरु पद मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिय दृग दोष विभंजन॥

उदाहरण

गुरु पद मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिय दृग दोष विभंजन॥

यमक अलंकार

जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, परन्तु उनके अर्थ अलग-अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है।

उदाहरण-1

कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकायं।उहि खाये बौरात नर, इहि पाये बौराय।।

यहाँ कनक का प्रयोग दो बार हुआ है, पर भिन्न-भिन्न दो अर्थों में -धतूरा और सोना के अर्थ में।

उदाहरण-2

तीन बेर खाती, वो अब तीन बेर खाती हैं। (भूषण-शिवा बावनी)

यहाँ बेर का प्रयोग दो बार हुआ है, पर भिन्न-भिन्न अर्थों में वक्त और फल के अर्थ में।

श्लेष अलंकार

श्लेष का अर्थ है 'चिपका हुआ'। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्दविशेष में कई अर्थ रहते हैं। दूसरे शब्दों में जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते है तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है।

उदाहरण-1

उदाहरण-2

चरण धरत चिन्ताकरत, भावत नींद न शोर।यहाँ 'सुबरन' शब्द के तीन अर्थ - अच्छे वर्ण, अच्छे रंग और स्वर्ण है।

सुबरन को ढूँढत फिरत, कवि, कामी और चोर।।

उदाहरण-2

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।यहाँ 'पानी' शब्द के तीन अर्थ - चमक, प्रतिष्ठा और जल है।

पानी गये न ऊबरै मोती, मानस, चून।।

श्लेष अंलकार के प्रकार

श्लेष अलकार दो प्रकार का होता है।

- शब्द श्लेष

- अर्थ श्लेष

शब्द श्लेष

शब्द श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। यदि उसके स्थान पर उसका पर्यायवाचक दूसरा शब्द रख दिया जाय तो श्लेष नहीं रहता। जैसे- जो रहीम गति दीप कै, कुल कपूत कै सोई। बारे उजियारे करै, बढ़े अंधेरो होई ।। यहाँ बारे (लड़कपन में, जलाने पर) और बढ़े (बडा होने पर, बुझ जाने पर) के कारण सुन्दर शब्द श्लेष है।

अर्थ श्लेष

अर्थ श्लेष में शब्द का एक ही अर्थ होता है जो दो या अधिक पक्षों में लागू होता है और उनके पर्यायवाचक शब्दों के प्रयुक्त होने पर भी ये अर्थ बने रहते हैं। जैसे- रावन सिर सरोज-वनचारी चल रघुवीर सिलीमुखधारी।। सिलीमुख = बाण तथा भौंरा (भ्रमर) यहाँ सिलीमुख (शिलीमुख) शब्द के उपर्युक्त दो अर्थ होने के कारण ही चमत्कार उत्पन्न है। यदि इसके बजाय बाण या इसका अन्य पर्याय रख दिया जाय तो इस छन्द का अर्थ सौन्दर्य नष्ट हो जायेगा।

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर!

- भारत के सम भारत है - अनन्वय

- पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत हो क्यों धन संचय।। - लाटानुप्रास

- उस तपस्वी से लम्बे थे, देवदार दो चार खड़े। - प्रतीप

- रहिमन पुतरी श्याम, मनहु जलज मधुकर लसै।। - उत्प्रेक्षा

- उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हरषे लोचन भृंग।। - रुपक

- ये तेरा शिशु जग है उदास - रूपक

- सुगम मोन सर-सीरुह लोचन - उपमा

- खग कुल-कुल-कुल सा बोल रहा है - यमक

- जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों - श्लेष

- कुंद इन्दु सम देह, उमा रमन करुणा अयन - अनुप्रास

- अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजवर क्रीडत है ता पर सिंह करत अनुराग -रूपकातिश्योक्ति

- मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावै, जैसे उड़ि जहाज कै पंक्षी फिरि ज जहाज पै आवै - उपमा

- लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल - तद्गुण

- राम रमापति कर धेनू लेहू -अनुप्रास

- मुख मयंक सम मंजु मनोहर -अनुप्रास

अन्य लेख पढ़ें !

➭ वर्णमाला ➭ संज्ञा ➭ लिंग ➭ वचन ➭ कारक ➭ सर्वनाम ➭ विशेषण ➭ क्रिया ➭ क्रिया विशेषण ➭ संधि ➭ समास ➭ शब्दालंकार ➭ रस ➭ अर्थालंकार ➭ विराम चिन्ह ➭ वाक्य के भेद ➭ उपसर्ग तथा प्रत्यय ➭ क्रिया व क्रिया के भेद

Join the conversation