विश्वसनीयता का अर्थ, परिभाषा, विधियाँ | Methods of Reliability

विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ है विश्वास करना। यदि कोई परीक्षण किसी समूह पर बार-बार प्रशासित किया जाएं तथा संगति हो तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा।

विश्वसनीयता का अर्थ, परिभाषा, विधियाँ

विश्वसनीयता का अर्थ (Meaning of Reliability)

विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ है विश्वास करना। यदि कोई परीक्षण किसी समूह पर बार-बार प्रशासित किया जाएं तथा संगति हो तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। इस सम्बन्ध में एनेस्टेसी ने लिखा है- "विश्वसनीयता प्राप्तांकों की उस रांगति की ओर इंगित करता है जो एक ही व्यक्ति के विभिन्न अवसरों पर उसी परीक्षण से मापने पर प्राप्त होते हैं।"

गैरिट के अनुसार - "विश्वसनीयता का सम्बन्ध परीक्षण प्राप्ताकों की स्थिरता से है।"

परीक्षण की किसी समूह पर समान परिस्थितियों में पुनरावृत्ति की जाए और प्राप्तांकों में संगति हो, तो परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। प्राप्तांकों में संगति से तात्पर्य प्राप्तांकों की स्थिरता से है, लेकिन चूँकि शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मापन का सम्बन्ध मानसिक मापन से है। अतः किसी न किसी सांयोगिक त्रुटि का होना स्वाभाविक है। इन सांयोगिक त्रुटियों को मापन की त्रुटि के नाम से जाना जाता है जिसके कारण परीक्षार्थी की वास्तविक योग्यता का मापन नहीं हो पाता। किसी परीक्षण में मापन की त्रुटियाँ जितनी कम होंगी परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय होगा।

सैद्धान्तिक रूप से विश्वसनीयता को निरीक्षित प्राप्तांकों तथा सत्य प्राप्तांकों के मध्य अंतरों का मापक समझा जाता है। निरीक्षित प्राप्तांक वह प्राप्तांक है जिसे परीक्षार्थी परीक्षण पर प्राप्त करता है। तथा सत्य प्राप्तांक वह सैद्धान्तिक प्राप्तांक है जिसे परीक्षार्थी को परीक्षण पर प्राप्त करना चाहिये था यदि मापन में त्रुटि न हो। यह सत्य प्राप्तांक सांयोगिक कारकों से स्वतन्त्र होते हैं। दूसरे शब्दों में सत्य फलांक वह मध्यमान या औसत है जिसे किसी परीक्षण को एक विशेष व्यक्ति पर अनेक बार प्रशासित करके ज्ञात किया गया हो।

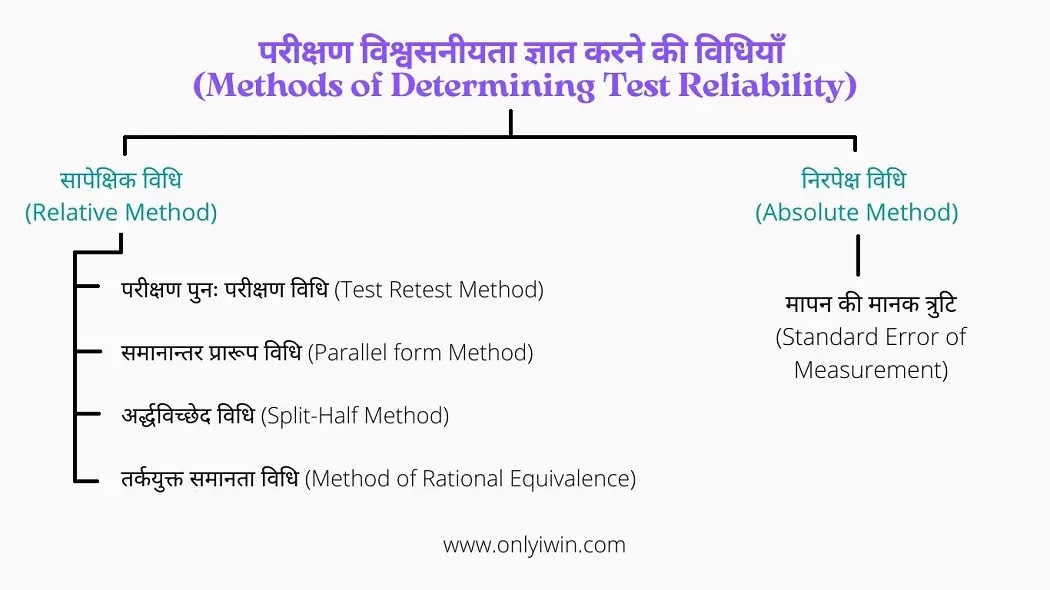

परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियाँ

(Methods Of Determining Test Reliability)

परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं-

- सापेक्षिक विधि

- निरपेक्ष विधि

सापेक्षिक विधि (Relative Method)

इस विधि को सह-सम्बन्ध गुणांक या विश्वसनीयता गुणांक के नाम से जाना जाता है। इसमें दो मापनांक प्राप्त करके उनमें सह-सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है। सापेक्षिक विधि से विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिये चार विधियों का प्रयोग किया जाता है

- परीक्षण पुनः परीक्षण विधि (Test Retest Method)

- समानान्तर प्रारूप विधि (Parallel form Method)

- अर्द्ध-विच्छेदित विधि (Split-half Method)

- तर्कयुक्त समानता विधि (Method of Rational Equivalence)

प्रथम दो विधियों में परीक्षण का प्रशासन दो बार किया जाता है जबकि अंतिम दो विधियों में परीक्षण को एक ही बार प्रशासित किया जाता है।

|

| Methods of Determining Test Reliability |

परीक्षण पुनः परीक्षण विधि

किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की यह सबसे सरल विधि है। इसमें एक ही समूह पर एक ही परीक्षण दो भिन्न-भिन्न अवसरों पर प्रशासित करक फलांक ज्ञात कर लिये जाते हैं और इन दोनों अवसरों पर प्राप्त फलांकों के मध्य सह-सम्बन्ध गुणांक ज्ञात किया जाता है। सामान्यतः गुणनफल आघूर्ण विधि से सह-सम्बन्ध गुणांक की गणना की जाती है जिसका सूत्र इस प्रकार है -

दोनों प्रशासनों के फलांकों के मध्य सह-सम्बन्ध विश्वसनीयता का सूचक है। यदि यह सह-सम्बन्ध 0.50 या इससे अधिक है, तो परीक्षण को विश्वसनीय माना जाता है। यह विधि देखने में सरल है, परन्तु इसकी कुछ सीमाएँ हैं जिनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं

- इस विधि में परीक्षण एक ही समूह पर दो बार प्रशासित किया जाता है अतः विश्वसनीयता पर अभ्यास एवं स्मृति का प्रभाव पड़ता है।

- यदि परीक्षार्थी छोटी आयु के हैं और पुनः परीक्षण की समयावधि 6 माह या इससे अधिक है, तो इस समयावधि में उनके शारीरिक, मानसिक वृद्धि का प्रभाव पुनर्परीक्षण प्राप्तांकों पर पड़ता है।

- इस विधि में परीक्षण को दो बार प्रशासित किया जाता है अतः धन, समय और शक्ति का अपव्यय होता है।

- इस विधि द्वारा व्यक्तित्व परीक्षणों तथा अभिवृत्ति मापनियों की विश्वसनीयता भली प्रकार नहीं ज्ञात की जा सकती, क्योंकि व्यक्तित्व शीलगुण, अभिवृत्ति, रुचि आदि सदैव परिवर्तनशील होती हैं।

अतः इस विधि का प्रयोग करने में पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये, अर्थात् न बहुत और न अत्यन्त कम। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक या दो माह का समय पर्याप्त है, किन्तु फिर भी स्मृति और समयांतर के प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इसे सर्वोत्तम विधि नहीं माना जाता।

इस प्रकार की विश्वसनीयता को स्थिरता गुणांक के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात् किस सीमा तक परीक्षण के फलांक प्रयोज्य के मानसिक परिवर्तन या परीक्षण के वातावरणगत कारकों से प्रभावित होते हैं। अतः यदि परीक्षक दूरगामी पूर्वानुमान लगाना चाहता है या ऐसे शीलगुणों का मापन करना चाहता है जो अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं तब विश्वसनीयता ज्ञात करने की इस विधि का प्रयोग करना चाहिये।

समानान्तर प्रारूप विधि

इस विधि के अन्तर्गत परीक्षण के दो रूपों की रचना की जाती है जो विषय वस्तु कठिनता स्तर, पदों की संख्या प्रशासन विधि, समय-सीमा निर्देश, अंकीकरण आदि सभी दृष्टिकोणों से समान होते हैं तथा एक ही चर का मापन करते हैं। तत्पश्चात् एक ही समूह पर उन्हें दो भिन्न-भिन्न अवसरों पर (एक अवसर पर प्रथम प्रारूप तथा दूसरे अवसर पर द्वितीय प्रारूप) पर प्रशासित करके, दोनों के मध्य यह सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है।

स्टेनफोर्ड बिने मापनी (1937) की विश्वसनीयता इसी विधि से ज्ञात की गई है जिसके 'L' एवं 'M' नामक दोनों प्रारूपों के मध्य 0.91 सह-सम्बन्ध पाया गया। विश्वसनीयता ज्ञात करने की यह एक महत्वपूर्ण विधि है। गिलफर्ड के विचार में इसके द्वारा दो बातों का ज्ञान हो जाता है- कहाँ तक मापी गई विशेषता में स्थिरता है। तथा परीक्षण के दोनों रूपों में कहाँ तक समानता है।

इस विधि में अभ्यास एवं स्मृति का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों प्रारूपों में पद समान होते हैं न कि, बिलकुल वहीं, किन्तु इसके लिये दोनों प्रारूपों के प्रशासन में समय का अन्तर उपयुक्त होना चाहिये। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चार सप्ताह का अन्तराल पर्याप्त है।

इस विधि से विश्वसनीयता ज्ञात करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं

- पूर्ण रूप से समानान्तर प्रारूप बनाना अत्यन्त कठिन है और कुछ परिस्थितियों में यह असम्भव है।

- यदि दोनों प्रारूपों के प्रशासन में समय का अन्तर न रखा जाए तो लगातार दो परीक्षण देने से परीक्षार्थी में थकान व ऊब पैदा हो जाती है जिसका प्रभाव फलांकों पर पड़ता है।

अर्द्ध विच्छेदित विधि

इस विधि में सम्पूर्ण परीक्षण को एक समूह पर एक ही बार प्रशासित किया जाता है। तत्पश्चात् उसे दो भागों में विभक्त करके, दोनों भागों पर प्राप्त फलांकों ने मध्य सह सम्बन्ध ज्ञात किर जाता है। परीक्षण को दो समान भागों में बाँटने की अनेक विधियाँ है- जैसे प्रारम्भ के आधे भागों को एक भाग में तथा अंत के आधे भागों को दूसरे भाग में रखा जाए, यदि परीक्षण के पद कठिनता के आधार पर आरोही बनाए गए हैं, तो सम-विषण विधि ही अधिक उपयुक्त रहती है। अतः प्रायः इसी का प्रयोग किया जाता है।

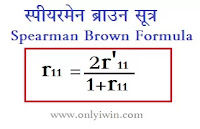

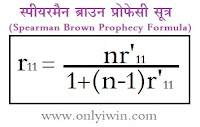

स्पीयरमेन ब्राउन सूत्र

(Spearman brown formula)

परीक्षण के दोनों अर्द्ध भागों के फलांकों के बीच सह-सम्बन्ध ज्ञात करने के बाद सम्पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिये स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि परीक्षण की लम्बाई बढ़ने से विश्वसनीयत बढ़ती है और लम्बाई घटने से विश्वसनीयता भी घटती है। अर्द्ध विच्छेदित विधि में परीक्षण को दो भागों में बाँटने पर लम्बाई घट जाती है, अतः परीक्षण की लम्बाई बढ़ाने पर कितनी विश्वसनीयता बढ़ती है, यह ज्ञात करने के लिये स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है

यहाँ पर

r11 = सम्पूर्ण परीक्षण का अनुमानित सह-सम्बन्ध गुणांक

r'11 = परीक्षण के दो अर्द्ध-भागों में प्राप्त सह-सम्बन्ध गुणांक

n = परीक्षण की बढ़ाई गई लम्बाई

अर्द्ध-विच्छेद विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिये गटमैन ने भी एक सूत्र का प्रतिपादन किया है जिसमें परीक्षण के दो अर्द्ध भागों में सह-सम्बन्ध ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती। यह सूत्र इस प्रकार है

यहाँ पर

r11 = सम्पूर्ण परीक्षण का अनुमानित सह-सम्बन्ध गुणांक

σ2a and σ2b = अर्द्ध परीक्षण के प्राप्तांकों का मानक विचलन

σt = सम्पूर्ण परीक्षण के प्राप्तांकों का मानक विचालन

रुलन का सूत्र (Rulon formula)

रूलन ने परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिये एक आसान सूत्र बनाया है जो विश्वसनीयता की परिभाषा पर आधारित है- "विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में सत्य प्रसरण का अनुपात है।" अर्थात् विश्वसनीयता सम्पूर्ण परीक्षण के प्रसरण में से त्रुटि प्रसरण को घटाने पर प्राप्त होती है। परीक्षण के सम और विषम दोनों अर्द्ध-भागों में परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों के अन्तर से मापन की त्रुटि जानी जा सकती है। इस आधार पर रूलन ने निम्नांकित सूत्र का प्रतिपादन किया है.

यहाँ पर

d = दो अर्द्ध-भागों के प्राप्तांकों का अन्तर

σd = दोनों भागों के अन्तरों का मानक विचलन

σt = सम्पूर्ण प्राप्तांकों का मानक विचलन

फ्लानगन सूत्र (Flanagan formula)

फ्लानगन ने भी विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिये एक सूत्र का विकास किया है

यहाँ पर

σ21 = परीक्षण के प्रथम भाग का प्रसरण

σ22 = परीक्षण के द्वितीय भाग का प्रसरण

σ2t = सम्पूर्ण परीक्षण का प्रसरण

परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिये अर्द्ध-विच्छेद विधि का प्रयोग तब करना उचित रहता है। जब परीक्षण के दो समान प्रारूप की रचना करना, या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग करना असम्भव हो जैसे निष्पादन परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण आदि। इस विधि में परीक्षण का प्रशासन एक ही बार किया जाता है, अतः दो अलग-अलग बार प्रशासित करने से जो कमियों उत्पन्न हो जाती है जैसे अभ्यास एवं स्मृति का प्रभाव, थकान का प्रभाव आदि को दूर किया जा सकता है, किन्तु इस विधि की कुछ सीमाएँ भी हैं जो निम्नांकित हैं

- गति परीक्षणों में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

- परीक्षण का प्रशासन एक ही बार किया जाता है, अतः दोनों अर्द्ध-भागों के फलांकों पर संयोग त्रुटियों का एक-सा प्रभाव पड़ता है।

- परीक्षण को अनेक विधियों से अर्द्ध-विच्छेद किया जा सकता है। अलग-अलग निधि से विश्वसनीयता गुणांक भी अलग-अलग आता है।

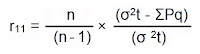

तर्कयुक्त समानता विधि

इस विधि में परीक्षण के विभिन्न पदों का पारस्परिक सम्बन्ध तथा पदों को समस्त परीक्षण से सह-सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है जिसे आन्तरिक संगति गुणांक कहा जाता है। इस विधि के अनुसार परीक्षण में सम्मिलित सभी पद समजातीय होने चाहिये। समजातीयता का तात्पर्य है कि प्रत्येक पद उसी शीलगुण या योग्यता का मापन उसी अनुपात में करे जिस अनुपात में अन्य पद करते हैं। पदों में समजातीयता जितनी अधिक होगी, आन्तरिक संगति भी उतनी ही अधिक होगी, जैसे यदि किसी परीक्षण में केवल गुणा के पद हैं और दूसरे परीक्षण में जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग सम्बन्धी पद हैं, तो प्रथम परीक्षण समजातीय तथा दूसरा परीक्षण विषमजातीय माना जाएगा। समजातीय परीक्षण के पदों में पारस्परिक सम्बन्ध अधिक होगा तथा विषम जातीय परीक्षण के पदों में कम होगा।

आन्तरिक संगति ज्ञात करने के लिये कूडर रिचर्डसन सूत्र का प्रयोग किया जाता है, अतः इस विधि को कूडर रिचर्डसन विधि भी कहा जाता है। यह सूत्र निम्नांकित है

यहाँ पर

r11 = सम्पूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक

n = परीक्षण में पदों की संख्या

σt = सम्पूर्ण परीक्षण प्राप्तांकों का मानक विचलन

P = प्रत्येक पद पास करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत

q = प्रत्येक पद पास न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत

ΣPq = Pq के गुणनफल का योग

यद्यपि तर्कयुक्त समानता विधि से अन्य विधियों को अपेक्षा विश्वसनीयता गुणांक कम आता है, किन्तु सैद्धान्तिक दृष्टि से यह एक उत्तम विधि है। इसमें अन्य विधियों की कमियों का निवारण होता है।

निरपेक्ष विधि (Absolute Method)

इसके अन्तर्गत विश्वसनीयता को माधन की मानक त्रुटि के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस विधि में परीक्षण पर व्यक्ति के शुद्ध तांक तथा उपलब्ध प्राप्तांक में अन्तर ज्ञात किया जाता है। जितना अन्तर कम होगा उतनी ही त्रुाटे कम होगी और उतनी ही विश्वसनीयता अधिक होगी। मापन की भानक त्रुटि निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात की जा सकती है

SEmean = SD √1 - r11

SEmean = भापन की मानक त्रुटि

SD = उपलब्ध प्राप्तांकों के वितरण का मानक विचलन

r11 = विश्वसनीयता गुणांक

विश्वसनीयता सूचकांक (Index of Reliability)

किसी परीक्षण पर विद्यार्थी के उपलब्ध प्राप्तांक तथा सत्य प्राप्तांक के बीच सह-सम्बन्ध को विश्वसनीयता सूचकांक कहते हैं। इसका मान विश्वसनीयता गुणांक के वर्गमूल के बराबर होता है। इसे ज्ञात करने के लिये निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है -

r1 = √r11

यहाँ पर

r1 = विश्वसनीयता सूचकांक

r11 = परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक

विश्वसनीयता सूचकांक परीक्षण वैधता की सीमा को भी प्रदर्शित करता है। परीक्षण की वैधता का मान विश्वसनीयता सूचकांक से अधिक नहीं हो सकता।

विश्वसनीयता गुणांक (Coefficient of Reliability)

किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को विश्वसनीयता गुणांक के द्वारा दर्शाया जाता है। यह दो मापों में बीच सह-सम्बन्ध या मानक त्रुटि के द्वारा उन मापों की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। विश्वसनीयता ज्ञात करने की विभिन्न विधियों में इसके लिये विभिन्न नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि में इसे स्थिरता गुणांक, अर्द्ध-विच्छेद तथा तर्कयुक्त समानता विधि में आंतरिक संगति गुणांक, समान्तर प्रारूप विधि में तुल्यता गुणांक तथा मापन की मानक त्रुटि में इसे कहा जाता है।

विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक

(Factors Affecting Reliability Coefficients)

किसी परीक्षण के विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व निम्नलिखित हैं.

आयु प्रसार

जिस परीक्षण में आयु प्रसार जितना अधिक होगा, उसका विश्वसनीयता गुणांक भी उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिये एक परीक्षण केवल 10 वर्ष तक के बच्चों के लिये है और दूसरा परीक्षण 10 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये है, तो दूसरे परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक अधिक होगा।

फलांक प्रसार

किसी परीक्षण के फलांकों का प्रसार जितना अधिक होगा, उसका विश्वसनीयता गुणांक भी उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिये एक परीक्षण में फलांकों का प्रसार 25 से 35 तक है और दूसरे परीक्षण के फलांकों का प्रसार 25 से 50 तक है, तो दूसरे परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक अधिक होगा।

समूह प्रसार

यदि किसी परीक्षण को एक विशाल समूह पर प्रशासित किया गया है, तो उसका विश्वसनीयता गुणांक छोटे समूह की अपेक्षा अधिक होगा। समजातीय समूह की अपेक्षा विषमजातीय समूह का विश्वसनीयता गुणांक अधिक होता है। इसी प्रकार समूह के शीलगुणों और योग्यताओं में जितना अधिक विचलन होगा, विश्वसनीयता गुणांक भी उतना ही अधिक होगा।

परीक्षण की लम्बाई

परीक्षण की लम्बाई का उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता है। यदि परीक्षण की लम्बाई अर्थात् उसके प्रश्नों की संख्या कम कर दी जाए तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी और यदि प्रश्नों की संख्या कम कर दी जाए, जैसा कि अर्द्ध-विच्छेद विधि में विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो विश्वसनीयता गुणांक का मान कम हो जाता है।

परीक्षण के मध्य समयान्तर

एक परीक्षण को दो अवसरों पर जितने अधिक समयान्दर से प्रशासित किया जाएगा, उसका विश्वसनीयता गुणांक उतना ही कम होता ज.एगा. क्योंकि इस समयान्तर में व्यक्ति के अनुभव एवं सीखने का प्रभाव परीक्षण प्राप्तांकों पर पड़ता है।

परीक्षण अविश्वसनीयता के स्रोत

(Sources of Test-unreliability)

एक परीक्षण में अविश्वसनीयता के अनेक कारण हो सकते हैं। ननली के परीक्षण अविश्वसनीयता के निम्नलिखित कारण बताए हैं

त्रुटिपूर्ण निर्देश

परीक्षण में जब कुछ निर्देश मौखिक रूप में देने होते हैं, तो विभिन्न परीक्षक उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार से देते है। इससे प्राप्तांको मे मापन की त्रुटि आने की सम्भावना रहती है। उदाहरण के लिये परीक्षक यह निर्देश देना भूल जाए कि परीक्षा में समय बचने पर विद्यार्थी अपने छूटे हुए प्रश्नों को कर सकते हैं तो उस समूह के प्राप्तांक कम आ सकते हैं। इसी प्रकार यदि समय सीमा का पालन न किया जाए और विद्यार्थियों को अधिक या कम समय दिया जाए तो भी प्राप्तांक बढ़ या घट सकते हैं। इस प्रकार यदि परीक्षण के निर्देश बदलते रहते हैं, तो उसके परिणाम भी अविश्वसनीय होंगे।

परीक्षण के फलांकन में त्रुटि

फलांकन में त्रुटि के कारण परीक्षण की विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। उदाहरण के लिये वस्तुनिष्ठ परीक्षण में भी हाथ से गणना करने में त्रुटि हो सकती है अथवा मशीन से गणना करते समय मशीन के ठीक कार्य न करने पर त्रुटि हो सकती है। इस प्रकार अंकीकरण में त्रुटि से परीक्षण की विश्वसनीयता कम हो जाती है।

अनुमान के कारण त्रुटि

जब व्यक्ति को दो या तीन उत्तरों में से सही उत्तर को छाँटना होता है, तो अनुमान की त्रुटि होने की सम्भावना रहती है। कभी-कभी परीक्षार्थी सही उत्तर न जानते हुए भी अनुमान से सही उत्तर पर निशान लगा देता है। इसे दूर करने के लिये उत्तरों की विकल्प संख्या बढ़ा देनी चाहिये।

विषयवस्तु के न्यादर्श के कारण त्रुटियाँ

विषयवस्तु के अनुपयुक्त न्यादर्श चयन के कारण भी परीक्षण अविश्वसनीय हो जाता है, विषयवस्तु का न्यादर्श जितना छोटा होगा, वह विषयवस्तु का पूर्ण प्रतिनिधित्व न कर पाने के कारण अविश्वसनीय होगा।

परीक्षण वातावरण के कारण त्रुटियाँ

यदि परीक्षण प्रशासन की परिस्थितियों में अन्तर है जैसे प्रकाश का पर्याप्त या अपर्याप्त होना, वातावरण का शान्त या कोलाहलपूर्ण होना आदि के कारण प्राप्तांकों में अन्तर आ जाता है। इसे दूर करने के लिये जहाँ तक सम्भव हो समान दशाओं में ही परीक्षा लेनी चाहिये।

व्यक्ति की भावदशा में विचलन के कारण त्रुटियाँ

व्यक्ति की भावदशा के कारण भी परीक्षण फलांक कम या अधिक प्राप्त होते हैं जैसे ध्यान भंग होना, उत्तर-पत्र पर निशान लगाने में त्रुटि आदि ।

प्राप्तांकों की अस्थिरता के कारण त्रुटियाँ

अधिकांशतः शीलगुणों के मापन में लम्बे समयान्तर से परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। जैसे रुचि परीक्षण एक बार देने के कुछ वर्षों बाद पुनः दिया जाए तो परिणामों में अन्तर आ जाएगा, क्योंकि समयान्तर से व्यक्ति की रुचि में अन्तर आ जाता है। इस प्रकार प्राप्तांकों की यह अस्थिरता परीक्षण की अविश्वसनीयता का एक प्रमुख कारण है।

परीक्षण विश्वसनीयता में वृद्धि

(Increasing Test Reliability)

कोई भी परीक्षण पूर्णतः विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि कुछ-न-कुछ मापन की त्रुटियाँ प्राप्तांकों को प्रभावित करती है जिन्हें कम करके विश्वसनीयता में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं

मानकीकरण में वृद्धि

मापन की त्रुटियों को कम करने के लिये मानकीकरण करते समय निम्नांकित बातों पर ध्यान देना चाहिये

- परीक्षण के निर्देश सरल तथा संक्षिप्त होने चाहिये तथा परीक्षण निर्देश पुस्तिका में छपे होने चाहिये।

- परीक्षण की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिये जिसका सख्ती से पालन किया जाए।

- अंकीकरण वस्तुनिष्ठ होना चाहिये तथा इसकी विधि का उल्लेख परीक्षण निर्देश पुस्तिका में स्पष्ट रूप से होना चाहिये।

- परीक्षण प्रशासन की परिस्थितियाँ समान होनी चाहिये।

पदों की संख्या में वृद्धि

परीक्षण में पदों की संख्या में वृद्धि से विश्वसनीयता बढ़ती है और विभिन्न प्रकार की मापन की त्रुटियाँ कम होती हैं। अतः आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिये जो उपयुक्त कठिनता स्तर के तथा विषयवस्तु से सम्बन्धित हों। स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी सूत्र का प्रयोग करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि वांछित विश्वसनीयता गुणांक प्राप्त करने के लिये परीक्षण का विस्तार कितना किया जाए.

Join the conversation