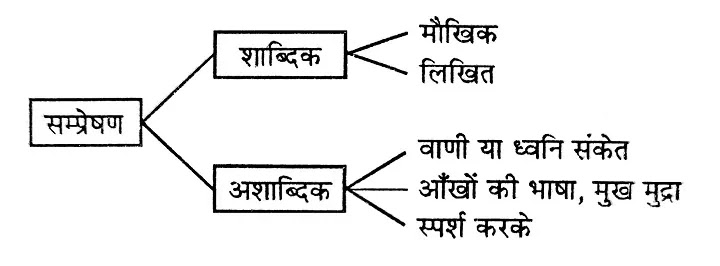

सम्प्रेषण के प्रकार Types of Communication

सम्प्रेषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है-

(1) शाब्दिक सम्प्रेषण (Verbal communication)

(2) अशाब्दिक सम्प्रेषण (Non verbal communication)

सम्प्रेषण के प्रकार

सम्प्रेषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है-(1) शाब्दिक सम्प्रेषण (Verbal communication)

(2) अशाब्दिक सम्प्रेषण (Non verbal communication)

|

| Types of Communication |

शाब्दिक सम्प्रेषण

शाब्दिक सम्प्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह सम्प्रेषण दो प्रकार का होता है -

(I) मौखिक सम्प्रेषण (Oral verbal communication)

(I) मौखिक सम्प्रेषण (Oral verbal communication)

(II) लिखित सम्प्रेषण (Written communication)

(I) मौखिक सम्प्रेषण

इस सम्प्रेषण में मौखिक रूप में वाणी द्वारा तथ्यों, सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है। इस विधि में सन्देश देने वाला एवं सन्देश ग्रहण करने वाला दोनों ही आमने-सामने होते हैं। इसमें टेलीफोन, T. V. आदि के द्वारा पाठ्य साक्षात्कार, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। यह अनौपचारिक होता है और अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें प्रेषक एवं ग्राहक के विचारों का आमने-सामने एवं स्पष्ट आदान-प्रदान होता है।

(II) लिखित सम्प्रेषण

इस सम्प्रेषण में प्रेषक अपनी बात को लिखित रूप में सन्देश प्राप्तकर्त्ता के पास भेजता है। इस प्रकार के सम्प्रेषण में प्रेषक तथा सन्देश प्राप्तकर्त्ता दोनों के पास लिखित में प्रमाण रहता है और खर्च भी कम होता है। इसमें एक-दूसरे की आमने-सामने उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। लिखित सम्प्रेषण में पत्र व्यवहार, बुलेटिन, गृह पत्रिकाएँ, प्रतिवेदन, विभागीय पत्रिकाएँ आदि आती हैं।

अशाब्दिक सम्प्रेषण

इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें वाणी, संकेतों से, आँखों से, मुँह के हाव-भावों से एवं स्पर्श- सम्पर्क आदि से सम्प्रेषण किया जाता है।

(a) वाणी या ध्वनि संकेत सम्प्रेषण

इस सम्प्रेषण में विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे-छोटे समूहों में आमने-सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है; जैसे-वार्ता के बीच हाँ, हाँ या हूँ, हूँ या हैं, हैं कहते चले जाना, मुँह से सीटी बजाना, मुस्कराना, जोर से बोलना, चीखना, घिघियाना, ठहाके लगाना आदि ।

(b) आँखों की भाषा, मुख मुद्रा

व्यक्तिगत सम्प्रेषण में आँखों एवं मुँह के हावभावों को बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। कक्षा में अध्यापक छात्रों की मनोदशा और आँखों की भाषा को पढ़ लेता है। एक अध्यापक के लिये छात्र की मुख मुद्रा अहम् भूमिका निभाती है।

मुख मुद्रा के माध्यम से भय, क्रोध, प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य आदि का सम्प्रेषण सरल हो जाता है। गूँगे बहरों के लिये यह अत्यन्त उपयोगी है। आँखों की भाषा से सम्बन्धित मुहावरे भी प्रचलित हैं; जैसे-आँखें चुराना, आँखें दिखाना, आँखें गीली करना, आँखों से आग बरसाना, आँखें बिछाना, आँखों की पलकें गिराकर उठाना, आँखें नचाना आदि।

(c) स्पर्श करके

स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में सफल हो जाता है। हाथ मिलते हैं तो पता चल जाता है कि दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का। माँ के हाथ का एक स्पर्श प्यार का द्योतक है। प्रशंसा की एक शाबासी, प्यार का एक चुम्बन अभिव्यक्ति का साधन है। अन्धों के लिये स्पर्श एक वरदान है। सम्प्रेषण की विधियों को रेखाचित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है

Read More...

- सम्प्रेषण के मुख्य सिद्धान्त व उद्देश्य | Principles of Communication

- कक्षा कक्ष में सम्प्रेषण, घटक व रुकावटें | Communication in the Classroom

- व्यक्तिगत एवं सामूहिक सम्प्रेषण के उद्देश्य एवं गुण दोष

- शिक्षण के सिद्धान्त | Principles of Teaching - Teaching Exams

- शिक्षण के सूत्र का अर्थ, प्रकार | Maxims of Teaching

- शिक्षण का अर्थ, प्रकृति, विशेषताए, सोपान तथा उद्देश्य

Join the conversation