व्यक्तित्व का मापन | Measurement of Personality

बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वील्ड के अनुसार - “व्यक्तित्व मापन की सहायता से इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करके चार लाभप्रद कार्य किये जा सकते हैं"

|

| Measurement of Personality |

"The measurement of personality serves both theoretical and practical purposes." -Boring, Langfeld, and Weld.

व्यक्तित्व का मापन (Measurement of Personality)

व्यक्तित्व को अनेक गुणों या लक्षणों का संगठन माना जाता है। इन गुणों के कारण कोई मनुष्य उत्साहपूर्ण, तो कोई उत्साहहीन, कोई मिलनसार, तो कोई एकान्तप्रिय, कोई चिन्तामुक्त, तो कोई चिन्ताग्रस्त होता है। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वील्ड के अनुसार - व्यक्तित्व मापन की सहायता से इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करके चार लाभप्रद कार्य किये जा सकते हैं

(i) व्यक्तित्व के विकास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

(ii) व्यक्ति को अपनी कठिनाइयों का निवारण करने के उपाय बताये जा सकते हैं।

(iii) व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में सामंजस्य करने में सहायता दी जा सकती है।

(iv) विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव किया जा सकता है।

उक्त लाभप्रद कार्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का मापन करने के लिए अनेक विधियों या परीक्षणों का निर्माण किया है। इनके सम्बन्ध में एलिस ने लिखा है - हमारे व्यक्तित्व के मनोविज्ञान ने अभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है और इसलिए हमारे व्यक्तित्व परीक्षण अभी तक अधिकांश रूप में जाँच की कसौटी पर है। इस कथन को ध्यान में रखकर हम केवल अधिक प्रचलित और विश्वसनीय विधियों एवं परीक्षणों पर ही अपने ध्यान को केन्द्रित कर रहे है।

व्यक्तित्व मापन की विधियाँ

- प्रश्नावली विधि

- जीवन इतिहास विधि

- साक्षात्कार विधि

- क्रिया परीक्षण विधि

- परिस्थिति परीक्षण विधि

- मानदण्ड मूल्यांकन विधि

- व्यक्तित्व परिसूची विधि

- प्रक्षेपण विधि

- अन्य विधियाँ व परीक्षण

प्रश्नावली विधि

प्रश्नावली विधि का अर्थ

इस विधि में कागज पर छपे हुए कुछ कथनों या प्रश्नों की सूची होती है, जिनके उत्तर "हाँ" या "नहीं" पर निशान लगाकर या लिखकर देने पड़ते हैं। इसलिए, इस विधि को 'कागज-पेंसिल परीक्षण' भी कहते हैं। प्राप्त उत्तरों की सहायता से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस प्रकार यह विधि प्रश्नों के उत्तरों की सहायता से व्यक्तित्व मापन की विधि है। थोर्प एवं शमलर ने लिखा है - व्यक्तित्व के मापन में प्रश्नावली, व्यक्ति का किसी विशेष वस्तु या स्थिति के प्रति दृष्टिकोण, उसके ज्ञान के भण्डार आदि को निश्चित रूप से जानने का साधन है।

प्रश्नावली विधि का प्रयोग

गैरेट के अनुसार, प्रश्नावली विधि का प्रयोग निम्नांकित तीन कार्यों के लिए किया जाता है

- व्यक्ति की चिन्ताओं परेशानियों आदि की क्रमबद्ध सूचना प्राप्त करना।

- व्यक्ति के आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों और विश्वासों की जानकारी प्राप्त करना।

- व्यक्ति की कला, संगीत, साहित्य, पुस्तकों, अन्य लोगों, व्यवसायों, खेलकूदों आदि में रुचि का ज्ञान प्राप्त करना।

प्रश्नावली विधि के प्रकार

प्रश्नावली मुख्य रूप से निम्नलिखित चार प्रकार की होती है

बन्द प्रश्नावली

इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने 'हाँ' और 'नहीं' छपा रहता है। व्यक्ति को उसका उत्तर 'हाँ' और 'नहीं' में से एक काटकर या एक पर निशान लगाकर देना पड़ता है।

खुली प्रश्नावली

इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूरा और लिखकर देना पड़ता है।

सचित्र प्रश्नावली

इस प्रश्नावली में चित्र दिए रहते हैं और व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर विभिन्न चित्रों पर निशान लगाकर देने पड़ते हैं।

मिश्रित प्रश्नावली

इस प्रश्नावली में उपर्युक्त तीनों प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है।

प्रश्नावली विधि के गुण

- इस विधि में समय की बचत होती है, क्योंकि अनेक व्यक्तियों की परीक्षा एक साथ ली जा सकती है।

- इस विधि में एक प्रश्न के अनेक उत्तर मिलने के कारण व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

- इस विधि का प्रयोग करके व्यक्तित्व के किसी भी गुण का मापन किया जा सकता है।

प्रश्नावली विधि के दोष

- इस विधि में व्यक्ति सब प्रश्नों के उत्तर न देकर केवल कुछ ही प्रश्नों के उत्तर दे सकता है।

- इस विधि में व्यक्ति कभी-कभी प्रश्नों को भली प्रकार से न समझ सकने के कारण ठीक उत्तर नहीं दे सकता है।

- इस विधि में व्यक्ति लापरवाही से या जानबूझ कर गलत उत्तर दे सकता है।

अनेक दोषों के बावजूद भी, जैसा कि वुडवर्थ ने लिखा है - यदि प्रश्नों की रचना सावधानी से की जाय, तो प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता होती है।

प्रश्नावली विधि के उदाहरण

बहिर्मुखी और अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए वुडवर्थ द्वारा निर्मित प्रश्नावली दृष्टव्य है -

- क्या आपको लोगों के समूह के सामने बातें करना अच्छा लगता है ?

- क्या आप दूसरों को सदैव अपने से सहमत करने का प्रयास करते हैं ?

- क्या आप आसानी से मित्र बना लेते हैं ?

- क्या आप परिचितों के बीच में स्वतन्त्रता का अनुभव करते हैं ?

- क्या आप सामाजिक समारोह में नेतृत्व करना चाहते हैं ?

- क्या आप इस बात से परेशान रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ?

- क्या आपको दूसरे लोगों के इरादों पर शक रहता है ?

- क्या आप में निम्नता की भावना है ?

- क्या आप छोटी-छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं ?

- क्या आपकी भावनाओं को जल्दी ठेस लगती है ?

नोट - यदि इन प्रश्नों में से पहले पाँच के उत्तर "हाँ" में हों, तो उत्तर देने वाला व्यक्ति बहिर्मुखी होगा। यदि अन्तिम पाँच प्रश्नों के उत्तर "हाँ" में हों, तो वह अन्तर्मुखी होगा।

जीवन इतिहास विधि

इस विधि का प्रयोग प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के समय से चला आ रहा है। आधुनिक काल में इस विधि को प्रमापित करके अपराधी बालकों और व्यक्तियों को समझने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। गार्डनर एवं मरफी ने इसे मौखिक विधि' की संज्ञा देते हुए लिखा है - जीवन - इतिहास विधि में व्यक्ति का, जैसा कि वह आज है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है।

पोलेन्सकी ने अपनी पुस्तक Character and Personality में लिखा है कि इस विधि का प्रयोग करते समय अध्ययन किये जाने वाले व्यक्ति के जीवन के सम्बन्ध में अग्रांकित सूचनायें प्राप्त करनी चाहिए .

- व्यक्ति के सामाजिक सम्बन्ध

- व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नतायें

- व्यक्ति का दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य

- व्यक्ति की रुचियाँ, दृष्टिकोण और शारीरिक विशेषतायें

- व्यक्ति के माता-पिता और निकट सम्बन्धियों का अध्ययन।

इस विधि का मुख्य दोष यह है कि व्यक्ति और उससे सम्बन्धित लोग अनेक बातों को छिपा लेते हैं। पर कुशल अध्ययनकर्ता विभिन्न स्रोतों से सूचनायें एकत्र करके इस कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए, थोर्पे एवं शमलर ने इस विधि की प्रशंसा करते हुए लिखा है - जीवन इतिहास विधि के समान बहुत ही कम विधियाँ हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस विधि का किसी न किसी रूप में अनेक वर्षों से प्रयोग किया है।

साक्षात्कार विधि

व्यक्तित्व मापन की इस मौखिक विधि का प्रयोग शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। गैरेट के अनुसार, इस विधि के दो स्वरूप हैं - औपचारिक और अनौपचारिक

औपचारिक विधि में साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति से नाना प्रकार के प्रश्न पूछता है। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है, जब बहुत से उम्मीदवारों में से एक कुछ को किसी कार्य या पद के लिए चुना जाता है। अनौपचारिक ` विधि साक्षात्कार करने वाला कम-से-कम प्रश्न पूछता है और व्यक्ति को अपने बारे में अधिक से अधिक बातें स्वयं बताने का अवसर देता है। इस विधि का प्रयोग, व्यक्ति की समस्याओं, कठिनाइयों, परेशानियों आदि को जानकर उनका निवारण करने के उपाय बताने के लिए किया जाता है।

इस विधि की सफलता और असफलता, साक्षात्कार करने वाले पर निर्भर रहती है। सत्य यह है कि साक्षात्कार करना एक कला है। जो मनुष्य इस कला में जितना अधिक दक्ष होता है, उतनी ही अधिक सफलता उसे प्राप्त होती है। यदि वह परीक्षार्थी के प्रति अपनी रुचि और सहानुभूति व्यक्त करके उसका विश्वास प्राप्त कर लेता है, तो उसकी असफलता का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। इस विधि का मुख्य गुण बताते हुए वुडवर्थ ने लिखा है - साक्षात्कार, संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है।

व्यवहार परीक्षण विधि

इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं। इस विधि का निर्माण द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेज और अमरीकी मनोवैज्ञानिकों ने सेना के अफसरों का चुनाव करने के लिए किया था। इस विधि द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति, जीवन की वास्तविक परिस्थिति में किस प्रकार का कार्य या व्यवहार करता है। वह आत्म-प्रदर्शन करना, नेतृत्व करना, समूह के लिए कार्य करना या किस प्रकार का अन्य कार्य करना चाहता है। इस प्रकार, यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए अति उपयोगी है।

मे एवं हार्टशार्न (May and Hartshorne) ने इस विधि का प्रयोग, बालकों की ईमानदारी की जाँच के लिए किया। बालकों को इमला बोलने के बाद उनकी कापियाँ ले ली गईं और उनकी गलतियों को गुप्त रूप से नोट कर लिया गया। उसके बाद इमला को श्यामपट पर लिख दिया गया, बालकों को कापियाँ लौटा दी गईं और उन्हें अपनी गलतियों को काटने का आदेश दिया गया। कुछ बालकों ने तो आदेश का ईमानदारी से पालन किया, पर कुछ ने अपनी गलतियों को चुपचाप ठीक कर लिया। इसी प्रकार, बालकों की ईमानदारी की परीक्षा खेल के मैदान और अन्य स्थानों पर भी ली गई। इन परीक्षाओं के आधार पर, जैसा कि गैरेट ने लिखा है - परीक्षणकर्त्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ईमानदारी विशिष्ट आदतों का समूह है, न कि व्यक्तित्व का सामान्य गुण।

परिस्थिति परीक्षण विधि

यह विधि वास्तव में 'व्यवहार परीक्षण विधि' का ही अंग है। इस विधि से व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार या किसी विशेष गुण की जाँच की जाती है। मे एवं हार्टशोर्न ने अपनी पुस्तक "Studies in Deceit” में इस विधि के प्रयोग के अनेक उदाहरण दिये हैं। उन्होंने इसका प्रयोग बालकों की ईमानदारी की जाँच करने के लिए किया। उन्होंने एक कमरे में सन्दूक रख दिया और कुछ बालकों को थोड़े-थोड़े सिक्के दिए। उन्होंने बालकों को आदेश दिया कि वे सिक्कों को सन्दूक में डाल आयें। परीक्षण के अन्त में सन्दूक के सिक्कों को गिनने से ज्ञात हुआ कि कुछ बालकों ने अपने सिक्कों को उसमें नहीं डाला था।

मानदण्ड - मूल्यांकन विधि

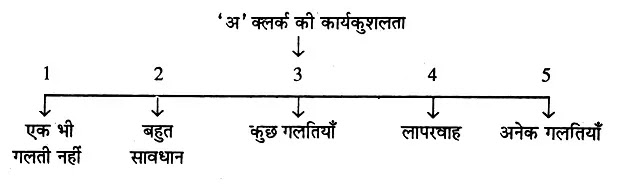

इस विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण या कार्य-कुशलता का मूल्यांकन उसके सम्पर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है। उस गुण को पाँच या अधिक कोटियों में विभाजित कर दिया जाता है और मतदाताओं से उनके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। जिस कोटि को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है। एक व्यावसायिक फर्म द्वारा अपने क्लर्कों की कार्यकुशलता जानने के लिए निम्नांकित मानदण्ड तैयार किया गया

व्यक्तित्व परिसूची विधि

इस विधि में व्यक्ति के जीवन से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों या कथनों की सूचियाँ तैयार की जाती हैं। व्यक्ति उनके उत्तर हाँ या नहीं में देकर परीक्षणकर्त्ता के समक्ष स्वयं अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इसलिए, इस विधि को स्व मूल्यांकन विधि भी कहते हैं। बालक की पारिवारिक स्थिति या सामंजस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के उदाहरण दृष्टव्य हैं

- क्या आपका परिवार आपके साथ सदैव अच्छा व्यवहार करता है ?

- क्या आपको अपने परिवार के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है ?

- क्या आपके माता-पिता आप पर कड़ा नियन्त्रण रखते हैं?

प्रक्षेपण विधि

प्रोजेक्ट का अर्थ है - प्रक्षेपण करना या फेंकना। सिनेमा हाल के किसी भाग में बैठा हुआ व्यक्ति प्रोजेक्टर की सहायता से फिल्म के चित्रों को पर्दे पर 'प्रोजेक्ट' करता है या फेंकता है। वहाँ बैठे हुए दर्शकगण उन चित्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। उदाहरणार्थ - अभिनेत्री के नृत्य के समय कलाकार उसके शरीर की गतियों को, नवयुवक उसके सौन्दर्य को, तरुण बालिका उसके शृंगार को और सामान्य मनुष्य उसकी विभिन्न मुद्राओं को विशेष रूप से देखता है। इसका अभिप्राय यह है कि सब लोग एक व्यक्ति या वस्तु को समान रूप से न देखकर अपने व्यक्तित्व के गुणों या मानसिक अवस्थाओं के अनुसार देखते हैं। मानव स्वभाव की इस विशिष्टता से लाभ उठाकर मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन के लिए प्रक्षेपण विधि का निर्माण किया। इस विधि का अर्थ बताते हुए थार्प व शमलर ने लिखा है - प्रक्षेपण विधि, उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है।

प्रक्षेपण विधि में व्यक्ति को एक चित्र दिखाया जाता है और उसके आधार पर उससे किसी कहानी की रचना करने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति उसकी रचना अपने स्वयं के विचारों, संवेगों, अनुभवों और आकांक्षाओं के अनुसार करता है। परीक्षक उसकी कहानी से उसकी मानसिक दशा और व्यक्तित्व के गुणों के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष निकालता है। इस प्रकार, इस विधि का प्रयोग करके वह व्यक्ति के कुछ विशिष्ट गुणों का नहीं, वरन् उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त करता है। यही कारण है कि व्यक्तित्व मापन की इस नवीनतम विधि का सबसे अधिक प्रचलन है और मनोविश्लेषक इसका प्रयोग विभिन्न परेशानियों में उलझे हुए लोगों की मानसिक चिकित्सा करने के लिए करते हैं।

प्रक्षेपण विधि के आधार पर अनेक व्यक्तित्व परीक्षणों का निर्माण किया गया है, जिनमें निम्नांकित दो सबसे अधिक प्रचलित हैं

- रोर्शा का स्याही-धब्बा परीक्षण

- प्रासंगिक अन्तर्बोध परीक्षण

रोर्शा स्याही-धब्बा परीक्षण (Rorschach ink-blot method)

परीक्षण सामग्री

रोश का स्याही-धब्बा परीक्षण सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण है। इनका निर्माण स्विट्जरलैंड के विख्यात मनोरोग चिकित्सक हरमन रोर्शा ने 1921 में किया था। इस परीक्षण में स्याही के धब्बां के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। (इस प्रकार के एक धब्बे का चित्र आपके अवलोकन के लिए आगे दिया गया है।) इन कार्डों में से 5 बिल्कुल काले हैं, 2 काले और लाल हैं और 3 अनेक रंगों के हैं।

परीक्षण विधि

जिस मनुष्य के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, उसे ये कार्ड निश्चित समय के अन्तर के बाद एक-एक करके दिखाये जाते हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि उसे प्रत्येक कार्ड के धब्बों में क्या दिखाई दे रहा है। परीक्षार्थी, धब्बों में जो भी आकृतियाँ देखता है, उनको बताता है और परीक्षक उसके उत्तरों को सविस्तार लिखता है। एक बार दिखाये जाने के बाद कार्डों को परीक्षार्थी को दुबारा दिखाया जाता है। इस बार उससे पूछा जाता है कि धब्बों में बताई गई आकृतियों को उसने कार्डों में किन स्थानों पर देखा था।

विश्लेषण

परीक्षक परीक्षार्थी के उत्तरों का विश्लेषण निम्नांकित चार बातों के आधार पर करता है

स्थान

इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया पूरे धब्बे के प्रति थी, या उसके किसी एक भाग के प्रति ।

निर्धारक गुण

इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया धब्बे की बनावट के कारण थी, या उसके रंग के कारण या उसमें देखी जाने वाली किसी आकृति की गति के कारण।

विषय

इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने धब्बों में किसकी आकृतियाँ देखीं - व्यक्तियों की, पशुओं की वस्तुओं की, प्राकृतिक दृश्यों की, नक्शों की या अन्य किसी की।

समय व प्रतिक्रियायें

इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने प्रत्येक धब्बे के प्रति कितने समय प्रतिक्रिया की कितनी प्रतिक्रियायें कीं और किस प्रकार की कीं।

अपने विश्लेषण के आधार पर परीक्षक निम्न प्रकार के निष्कर्ष निकालता है -

- यदि परीक्षार्थी ने सम्पूर्ण धब्बों के प्रति प्रतिक्रियायें की हैं, तो वह व्यावहारिक मनुष्य न होकर सैद्धान्तिक मनुष्य है।

- यदि परीक्षार्थी ने धब्बों के भागों के प्रति प्रतिक्रियायें की हैं, तो वह छोटी-छोटी और व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देने वाला मनुष्य है।

- यदि परीक्षार्थी ने धब्बों में व्यक्तियों, पशुओं आदि की गति (चलते हुए) देखी है, तो वह अन्तर्मुखी मनुष्य है।

- यदि परीक्षार्थी ने रंगों के प्रति प्रतिक्रियायें की हैं, तो उसमें संवेगों का बाहुल्य है। परीक्षक उक्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर परीक्षार्थी के व्यक्तित्व के गुणों को निर्धारित करता है।

उपयोगिता

इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की बुद्धि, सामाजिकता, अनुकूलन, अभिवृत्तियों, संवेगात्मक सन्तुलन, व्यक्तिगत विभिन्नता आदि का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। अतः उसे सरलतापूर्वक व्यक्तिगत निर्देशन दिया जा सकता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार - धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है।

प्रासंगिक अन्तर्बोध परीक्षण

रीक्षण प्रणाली

इस परीक्षण का निर्माण मोर्गन एवं मुरे ने 1925 में किया था। इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी चित्र पुरुषों या स्त्रियों के हैं। इनमें से 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए हैं। परीक्षण के समय लिंग के अनुसार साधारणतः 10 चित्रों का प्रयोग किया जाता है।

परीक्षण विधि

परीक्षक, परीक्षार्थी को एक चित्र दिखाकर पूछता है - "चित्र में क्या हो रहा है ? इसके होने का क्या कारण है ? इसका क्या परिणाम होगा ? चित्र में अंकित व्यक्ति या व्यक्तियों के विचार और भावनायें क्या हैं ?" इन प्रश्नों को पूछने के बाद परीक्षक, परीक्षार्थी को एक-एक करके 10 कार्ड दिखाता है। वह परीक्षार्थी से प्रश्नों को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्ड के चित्र के सम्बन्ध में कोई कहानी बनाने को कहता है। परीक्षार्थी कहानी बनाकर सुनाता है।

विश्लेषण

परीक्षार्थी साधारणतः अपने को चित्र का कोई पात्र मान लेता है। उसके बाद वह कहानी कहकर अपने विचारों, भावनाओं, समस्याओं आदि को व्यक्त करता है। यह कहानी स्वयं उसके जीवन की कहानी होती है। परीक्षक कहानी का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाता है।

उपयोगिता

इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की रुचियों, अभिरुचियों, प्रवृत्तियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं, सामाजिक और व्यक्तिगत सम्बन्धों आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस जानकारी के आधार पर उसे व्यक्तिगत निर्देशन देने का कार्य सरल हो जाता है।

अन्य विधियाँ व परीक्षण

निरीक्षण विधि

इस विधि में परीक्षणकर्ता विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है।

आत्मकथा विधि

इस विधि में परीक्षार्थी से उसके जीवन से सम्बन्धित किसी विषय पर निबन्ध लिखने के लिए कहा जाता है।

स्वतन्त्र सम्पर्क विधि

इस विधि में परीक्षणकर्त्ता, परीक्षार्थी से अति घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करके, उसके विषय में विभिन्न प्रकार की सूचनायें प्राप्त करता है।

मनोविश्लेषण विधि

इस विधि में परीक्षार्थी के अचेतन मन की इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

समाजमिति - विधि

इस विधि का प्रयोग, व्यक्ति के सामाजिक गुणों का मापन करने के लिए किया जाता है।

शारीरिक परीक्षण-विधि

इस विधि में विभिन्न यन्त्रों से व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं का मापन किया जाता है। ये यन्त्र हृदय, मस्तिष्क, श्वास, माँसपेशियों आदि की क्रियाओं का मापन करते हैं।

बालकों का अन्तर्बोध परीक्षण

यह परीक्षण TAT के समान होता है। अन्तर केवल इतना है कि जबकि TAT वयस्कों के लिए है, यह बालकों के लिए है।

चित्र कहानी परीक्षण

इस परीक्षण में 20 चित्रों की सहायता से किशोर बालकों और बालिकाओं के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है।

मौखिक प्रक्षेपण परीक्षण

इस परीक्षण में कहानी कहना, कहानी पूरी करना और इस प्रकार की अन्य मौखिक क्रियाओं द्वारा परीक्षण किया जाता है।

व्यक्तित्व मापन की दिशा में गत अनेक वर्षों से निरन्तर कार्य किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कुछ अत्युत्तम मापन विधियों और परीक्षणों का निर्माण किया गया है। छात्रों, सैनिकों और असैनिक कर्मचारियों के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए इनका प्रयोग अति सफलता से किया जा रहा है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन विधियों और परीक्षणों में वैधता और विश्वसनीयता का अभाव नहीं है। इस अभाव का मुख्य कारण यह है कि मानव व्यक्तित्व इतना जटिल है कि उसका ठीक-ठीक माप कर लेना कोई सरल कार्य नहीं है। वरनन ने ठीक ही लिखा है - मानव-व्यक्तित्व के परीक्षण या मापन में इतनी अधिक कठिनाइयाँ हैं कि सर्वोच्च मनोवैज्ञानिक कुशलता का प्रयोग करके भी शीघ्र सफलता प्राप्त किये जाने की आशा नहीं की जा सकती है।

व्यक्तित्व मूल्यांकन की इन विधियों का प्रयोग करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सही मापन हेतु मापी जाने वाली वस्तु की प्रकृति, उपकरणों की प्रकृति तथा व्यक्ति की प्रकृति ध्यान रखना पड़ता है। इन तीनों की प्रकृति के आधार पर मापन उपकरण के सही इस्तेमाल से व्यक्तित्व का मापन सही ढंग से किया जा सकता है।

Read Chapter-wise Complete Child Psychology for CTET, UPTET, KVS, DSSSB, and all other Teaching Exams... Click here

Join the conversation