पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकार व विशेषताए

पारिस्थितिकी के जनक - अर्नस्ट हैकेल, इसके घटक हैं - जैविक, अजैविक

Ecology शब्द के प्रथम प्रयोक्ता थे - रिटर

पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकार व विशेषताए

पारिस्थितिकी (Ecology)

पारिस्थितिकी विज्ञान के अन्तर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच उनके अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में Ecology कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के Oikos व Logos से मानी जाती है।

- जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल ने सर्वप्रथम 1869 में Ecology शब्द का प्रयोग Ockologic के रूप में किया।

- Oikas का शाब्दिक अर्थ वासस्थान और Logos का शाब्दिक अर्थ अध्ययन हैं।

- अर्नस्ट हैकेल के अनुसार - वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक सम्बन्धों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं।

- पारिस्थितिकी के अन्तर्गत न केवल पौधों एवं जन्तुओं तथा उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है वरन मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है।

पारिस्थितिकी तंत्र

- पारिस्थितिक तन्त्र (Paristhitiki tantra) का सर्वप्रथम प्रयोग ए. जी. टान्सले द्वारा 1935 में किया गया। टान्सले के अनुसार - पारिस्थितिकी तन्त्र भौतिक तन्त्रों का एक विशेष प्रकार होता है, इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संघटकों से होती है, यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है, यह खुला तन्त्र होता है तथा विभिन्न प्रकार का हो सकता है।

- सामान्यतः जीवमण्डल के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, उसको पारिस्थितिकी तन्त्र कहते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएँ

(Characteristics of Ecosystem)

- पारिस्थितिकी तन्त्र एक खुला तन्त्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का निरन्तर निवेश तथा बहिर्गमन होता है।

- यह विविध प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होता है, किन्तु सौर्थिक ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है।

- पारिस्थितिकी तन्त्र की उत्पादकता की सुलभता पर निर्भर करती है। उसमें ऊर्जा

- पारिस्थितिकी तन्त्र का एक मापक और आकार होता है।

ध्यान दे!

- Father of Ecology - Odom.

- Indian father of Ecology - Ramdev Mishra.

- पारिस्थितिकी के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है - वातावरण एवं जीव समुदाय का

- Ecology शब्द के प्रथम प्रयोक्ता थे - रिटर

- पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित किया - अर्नस्ट हैकेल

- पारिस्थितिकी के जनक हैं। - अर्नस्ट हैकेल

- पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं - जैविक, अजैविक

- पारिस्थितिकी के अन्य नाम हैं - समुदाय विज्ञान (फ्रेडरिक क्लीमेंट्स), वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास (चार्ल्स एल्टन)

- पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दशा किसने कहा है? - मेडाक्स (1972)

- पारिस्थितिकी अनेक अध्येताओं के लिए संरक्षण एवं पर्यावरण के पर्यायवाची हैं, यह कथन किसका है? - पार्क (1980)

- पारिस्थितिकी तन्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? - ए. जी. टान्सले

- प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। - पारिस्थितिक तन्त्र

- जीवीय एवं अजीवीय घटकों में सम्बन्ध स्थापित करते हैं - अपघटक

- पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है - ऊष्मा

- दो भिन्न पारिस्थितिकी तन्त्रों के मध्य संक्रमण को कहते हैं - इकोक्लाइन क्षेत्र

पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखायें

(Branches of Ecology)

पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन प्रमुख रूप से दो शाखाओं के अन्तर्गत किया जाता है।

- स्वयं पारिस्थितिकी - इसके अन्तर्गत अध्ययन की मूलभूत इकाई एकाकी प्रजाति होती है। इसमें एक विशेष पौधे अथवा जन्तु या एक विशेष जाति और वातावरण से उसके सम्बन्धों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।

- समुदाय पारिस्थितिकी- इसके अन्तर्गत एक ही स्थान पर पाये जाने वाले समस्त पादप एवं जन्तु समुदायों का उसके पर्यावरण के साथ सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। सामुदायिक पारिस्थितिकी को निम्नलिखित तीन उप-खण्डों में विभाजित किया गया है -

- आबादी पारिस्थितिकी - इसके अन्तर्गत किसी स्थान पर एक ही पादप या जन्तु जाति विशेष के सभी सदस्यों द्वारा बनाये गये आबादी तथा इससे वातावरण के सम्बन्धों एवं प्रभावों का पठन किया जाता है।

- समुदाय पारिस्थितिकी - इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाये जाने वाले सम्पूर्ण जाति के जीवधारियों (पादपों, जंतुओं तथा कवकों आदि) की आबादियों द्वारा बनाए गये जैवीय समुदाय तथा इसके वातावरण के सम्बन्धों का पठन किया जाता है।

- पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकीय के अंतर्गत - इसके अन्तर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय एवं अजीवीय घटकों के आपसी सम्बन्धों तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिकी तन्त्र में ऊर्जा के प्रवाह तत्वों के चक्रीकरण तथा खाद्य-जाल आदि का पठन किया जाता है।

जलीय पारिस्थितिकी - स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी, समुद्री जल की पारिस्थितिकी।

स्थलीय पारिस्थितिकी - घास स्थल पारिस्थितिकी, मरुस्थल पारिस्थितिकी, फसल-स्थल पारिस्थितिकी, वन पारिस्थितिकी।

विद्वान् अद्यतन पारिस्थितिकी का वर्गीकरण इस प्रकार से करते हैं -

- उत्पादन पारिस्थितिकी।

- समुदाय पारिस्थितिकी।

- विकिरण पारिस्थितिकी।

- जाति पारिस्थितिकी।

- आबादी पारिस्थितिकी।

- सूक्ष्मजीवी पारिस्थितिकी।

- पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी।

- स्थान पारिस्थितिकी।

- प्रदूषण पारिस्थितिकी।

- व्यावहारिक पारिस्थितिकी।

- मानव पारिस्थितिकी।

- आनुवांशिकीय पारिस्थितिकी।

- विकासीय पारिस्थितिकी।

पारिस्थितिकी तंत्र के कारक

- सम्पूर्ण जीवधारी अपने चतुर्दिक पाये जाने वाले वातावरण में निवास करते हैं।

- वातावरण के अन्तर्गत वे सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक और मृदीय कारक आते हैं, जिनका प्रभाव जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दृष्टव्य होता है।

- जलवायवीय कारक इसके अंतर्गत प्रकाश, तापमान, जल एवं वर्षा, वायु, वायुमंडलीय नमी, वायुगति, वायुमंडल की गैसें आदि आते हैं।

- स्थलाकृतिक कारक इसके अंतर्गत ऊँचाई और ढलान आते हैं।

- मृदीय कारक इसके अंतर्गत खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल, मृदा जीव, मृदा वायु, मृदा जल और मृदा अभिक्रिया आते हैं।

- जैवीय कारक इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, सहजीविता, परजीविता, मृतोपजीविता, अधिपादपता और कीटभक्षी पौधे आते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक

(Components of Ecosystem)

पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दो संघटक होते हैं।

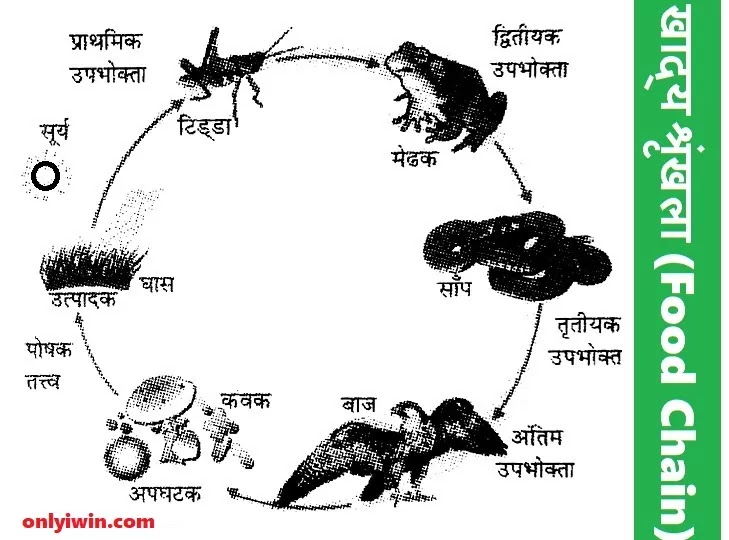

चित्र के माध्यम से समझे-

जैविक संघटक

यह घटक जीवित वस्तुओं का है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को आकार प्रदान करते हैं।

- सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए प्रजनन तथा वृद्धि के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है।

- पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है जिससे विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश

- संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।

- वे जीवधारी जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहते और स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वे स्वयंपोषी कहलाते हैं, जैसे- सभी हरे पौधे।

- वे जीवधारी जो भोजन हेतु सर्वदा दूसरे पर आश्रित रहते हैं परपोषी कहलाते हैं।

जैविक घटकों के भेद

जैविक घटकों को प्रमुखतः तीन वर्गों में विभाजित किया गया है।- उत्पादक

- उपभोक्ता

- अपघटक

उत्पादक

उत्पादक मुख्य रूप से पादप - जगत या हरे पेड़-पौधे जो स्वपोषी पौधे होते हैं, को शामिल करते हैं।

- प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है।

- स्थलीय पारिस्थितिकी तन्त्र में उत्पादक प्रायः जड़युक्त पौधों, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष हैं।

- जलीय पारिस्थितिकी तन्त्र में पादप प्लवक नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं।

- पर्यावरणीय स्थिति अनुकूल होने की दशा में पादप प्लवक इतना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं। जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में बड़ी झाड़ियाँ या बड़े वृक्षों द्वारा तैयार किया जाता है।

- हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। प्राथमिक उत्पादक हैं- विविध तरह के शैवाल, बड़े-बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ तथा शाकीय पौधे, विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली छोटे शाकीय पौधे, उपस्थित फसल के पौधे।

उपभोक्ता

Upbhogta के अंतर्गत मानव सहित वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों, हरे पौधों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं।

- प्राथमिक उत्पादकों, हरे शाकीय पौधों, झाड़ियों अथवा वृक्षों की पत्तियाँ आदि को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी कहते हैं।

- शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को माँसाहारी कहते हैं।

- प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जन्तुओं को द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं।

उपभोक्ता के प्रकार

उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं-

प्राथमिक उपभोक्ता

वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी) कहलाता है। चरने वाले पशु बकरी, खरगोश, ऊँट, गाय, हिरन, टिड्डा और चूहा इसी श्रेणी में आते हैं।

द्वितीयक उपभोक्ता

वह उपभोक्ता जो अपने भोजन हेतु शाकभक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता माँसाहारी होते हैं, जैसे हिरन का भेड़िये द्वारा, चूहे का बिल्ली द्वारा और शाकाहारी मछली का मांसाहारी मछली द्वारा खाया जाना मेढक, माँसाहारी मछली, बिल्ली तथा भेड़िया द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता होता है।

तृतीयक उपभोक्ता

इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं। जैसे - बाज, बड़ी शार्क, शेर, बाघ आदि।

कुछ जन्तु शाकाहारी और माँसाहारी दोनों होते हैं, सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं, इन्हें सर्वभक्षी कहते हैं। जैसे - मनुष्य।

कुछ जन्तु दूसरे जन्तुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये प्रिडेटर्स कहलाते हैं।

कुछ जन्तु शाकाहारी और माँसाहारी दोनों होते हैं, सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं, इन्हें सर्वभक्षी कहते हैं। जैसे - मनुष्य।

कुछ जन्तु दूसरे जन्तुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये प्रिडेटर्स कहलाते हैं।

अपघटक

अपघटक या मृतजीवी ये सूक्ष्म जीव - होते हैं जो मृतक वनस्पतियों और जन्तुओं को सड़ा-गलाकर वियोजित करते हैं तथा इसी प्रक्रिया के द्वारा वे अपना भोजन भी उन्हीं मृतजीवों से प्राप्त करते हैं।

- अपघटनकर्ताओं के अन्तर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं।

- अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जन्तुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है।

- अजैविक संघटक पारिस्थितिकी तन्त्र के संघटक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

- अजैविक घटकों में मृदा, जल, वायु तथा प्रकाश ऊर्जा आदि आते हैं।

- अजैविक तन्त्र के अन्तर्गत अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि आते हैं।

- इसके अन्तर्गत रासायनिक एवं भौतिकीय प्रक्रियाएँ ज्वालामुखी, भूकम्प, बाढ़, दावानल, जलवायु तथा मौसमी दशाएँ आदि भी सम्मिलित हैं।

अजैविक संघटकों के भेद

अजैविक संघटक को कार्बनिक, अकार्बनिक एवं भौतिक तीन घटकों में विभाजित किया गया है -

कार्बनिक संघटक

इसके अंतर्गत मृत पौधे एवं जन्तुओं के कार्बनिक पदार्थों और यौगिकों जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और उनके अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया और ह्यूमस आदि शामिल हैं।

- कार्बनिक संघटक जैविक एवं अजैविक संघटकों में सम्बन्ध स्थापित करते हैं।

- कार्बनिक और अकार्बनिक भाग मिलकर निर्जीव वातावरण का निर्माण करते हैं ।

- किसी भी पारिस्थितिकी तन्त्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है, उसे खड़ी अवस्था कहते हैं।

अकार्बनिक संघटक

इसके अंतर्गत जल, विभिन्न खनिज लवण यथा - फॉस्फेट, पोटैशियम, मैगनीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आदि आते हैं।

इसके अन्तर्गत विभिन्न गैसें जैसे - ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि शामिल होते हैं।

भौतिक संघटक

इसमें विविध प्रकार के जलवायुवीय कारक जैसे – तापमान, हवा, वर्षा और ऊर्जा आदि प्रमुख है।

- हरे पौधों के पर्णहरिम द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण की जाती है।

- पौधे इस ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में बदल देते हैं जो कार्बनिक अणुओं के रूप में संचित रहती है।

- यह वही ऊर्जा है जो सभी जैविक समुदायों में प्रवाहित होती है, और इसी के द्वारा पृथ्वी पर जीवन सम्भव है।

इन्हें भी जानें!

- प्रकृति का मेहतर है। -अपघटक एवं कवक

- खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? - एक दिशा में

- वे जन्तु जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं वे कहलाते हैं - सर्वभक्षी

- सभी उपभोक्ताओं में विद्यमान गुण है - परपोषी गुण

- जैविक एवं अजैविक संघटकों में सम्बन्ध स्थापित करते हैं - अपघटक

- वे जन्तु जो दूसरे जन्तुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कहे जाते हैं। - प्रिडेटर्स

- एक सम्पूर्ण समुदाय के सभी जीवों में सम्बन्ध स्थापित करता है - खाद्य जाल

- मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु किसके अन्तर्गत आते हैं? - अपघटनकर्ता

Ecosystem में प्रयोग शब्द

इकोसॉफी

(Ecosofy)

इकोसॉफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नीस नेस ने किया था।, भूमण्डलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय तन्त्र में पारिस्थितिकीय सौहार्द्र या पारिस्थितिकीय संतुलन की विचारधारा को इकोसॉफी कहते हैं।

गहन पारिस्थितिकी

(Deep Ecology)

इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में अर्नीस नेस ने किया था। यह प्रकृति केन्द्रित विचारधारा है। यह विचारधारा मानव को प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं मानती।

सतही विचारधारा

(Shallow Ecology)

यह मानव केन्द्रित विचारधारा है। यह मनुष्य को पर्यावरण से श्रेष्ठ मानती है।पारिस्थितिकीय कर्मता

(Ecological Niche)

- वह स्थान जिसमें किसी विशिष्ट प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशायें सुलभ हों, पारिस्थितिकीय निशे कहलाता है।

- इस विचारधारा के प्रथम प्रतिपादक जे. ग्रीनेल्स थे।

- जी. ई. हचिंसन ने इसे जैव-भौतिक आधार पर परिभाषित किया है।

- किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियाँ साथ-साथ नहीं रह सकती हैं।

- ग्रीनेल्स ने विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों के स्थानीय वितरण व्यवस्था को पारिस्थितिकीय निकेत के माध्यम से वर्णित किया है।

- एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं।

- प्रत्येक जाति या उपजाति का सुरक्षित क्षेत्र निकेत या निलय अथवा निशे कहलाता है।

- एल्टन के अनुसार किसी जन्तु विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान को निकेत कहते हैं।

इन्हें भी जानें!

- कौन-सा पारितन्त्र (Ecosystem) शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? -जीवों (organism) का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं।

- पारिस्थितिकी तन्त्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था -टांसले ने

- किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी (Deep Ecology) शब्द का प्रयोग किया? अर्नीस नेस ने

- पारिस्थितिकी निशे (आला) की संकल्पना को प्रतिपादित किया था - ग्रीनेल ने

- पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन है -जीव और वातावरण का

- कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? -खेत

- कौन-सा पारिस्थितिकी तन्त्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? -सामुद्रिक

- पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? -चिपको आंदोलन

- किसका पारिस्थितिकी संतुलन से सम्बन्ध नहीं है? - औद्योगिक प्रबन्धन

- पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? -जैव-भू-रासायनिक चक्र

- सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तन्त्र है। -समुद्री

- कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है ? -यूकेलिप्टस

- प्रथम पोषक स्तर के अन्तर्गत आते हैं। -हरित पादप

- कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तन्त्र है? -धान का खेत

पारिस्थितिकी तन्त्र की क्रिया

पारिस्थितिकी तन्त्र में दो प्रक्रियाएँ एक साथ चलती हैं- पहला ऊर्जा प्रवाह, दूसरा भू-जैव रसायन चक्र।, पृथ्वी को एक इकाई पारिस्थितिकी तन्त्र के रूप में माने जाने में निम्न क्रियाएँ एक साथ चलती हैं-

| पारिस्थितिकी तंत्र क्रिया श्रेणी | पारिस्थितिकी तंत्र क्रिया | वर्णन |

|---|---|---|

| विनियमन क्रिया | गैस व्यवस्थापन | ग्रीन हाउस गैसें वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भू-जैव रसायन क्रियाओं में प्राकृतिक और संचालन तंत्र के प्रभाव से सम्बन्धित क्रियाएँ, फोटो केमिकल स्मोग। |

| जलवायु व्यवस्थापन | भूमि अच्छादन का प्रभाव और जैविक बिचौलियों की प्रकिया जो वायुमण्डलीय प्रक्रिया और मौसम प्रतिरूप को व्यवस्थित करता है और बदले में माइक्रो जलवायु पैदा करता है जिसमें जीवित जीव-जन्तु रहते हैं। | |

| मिट्टी धारण | पर्याप्त वनस्पति आवरण, मूल जैवभार के द्वारा मिट्टी की क्षति कम और उसके गुणों को बनाये रखता है। | |

| बाधा व्यवस्थापन | मिट्टी क्षमता और वनस्पति को हवा और पानी और लहरों की आघात और ऊर्जा संग्रहण क्षमता और सतही प्रतिरोध। | |

| जल व्यवस्थापन | वायुमण्डल के माध्यम से पानी का भूमि आवरण, स्थलाकृति, मिट्टी, जलीय दशा में स्थानिक और कालिक वितरण। | |

| वनस्पति का बाधा प्रभाव | वनस्पति हवाई पदार्थों की आजादी में बाधा उत्पन्न करती है जैसे - धूल और एयरोसॉल। | |

| परागण | परागण पादप और जैविक वेक्टर और अजैविक वेक्टर के बीच पुरुष युग्मों के संचालन में पौधों के उत्पादन के लिए। परागण और बीज प्रसरण आपस में जुड़े हैं। | |

| हानि शोधन और अनुकूलन | पारिस्थितिकी प्रणाली के जैविक और अजैविक आर्धम्य को वितरण, परिवहन, आत्मघात और रासायनिक पुनर्रचना के माध्यम से। | |

| पोषण की व्यवस्था | पोषण तत्वों का परिवहन, भंडारण और पुनर्चक्रण भी पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका। | |

| सांस्कृतिक क्रिया प्रवाघन क्रिया | स्थलाकृति उपलब्धि खाघ | प्राकृतिक परिदृश्य और स्थलाकृति की विविधता की वृद्धि। जैवभार जिससे जीवित जीव जीवित रह सकें। पदार्थ जिसमें वह पोषण में बदल सके। |

| जल पूर्ति | पारिस्थितिकी तंत्र अवसादों में पानी की उपलब्धता के साथ - साथ वर्षा द्वारा भी। | |

| कच्चे पदार्थ औषधीय संसाधन | खाद्य के अलावा जैवभार को किसी और के लिए प्रयोग । प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग जन्तु (विशेष मानव) अपने स्वास्थ्य की रक्षा तथा संरक्षण भी कर सकता है। | |

| आनुवांशिक संसाधन | पारिस्थितिकी तंत्र संयम आनुवंशिक विविधता को बनाता है जब विकास प्रक्रिया देता है। | |

| छाया और शरण का प्रावधान | यह वनस्पति और जन्तु से सम्बन्धी उस सुधारात्मक चरम मौसम और जलवायु के समय से जब-जब पौधों और जन्तुओं को छाया तथा शरण की आवश्यकता होती है। | |

| सहायक क्रियाएँ | प्राकृतिक आवास में | अलग-अलग प्रजातियों और जैविक समुदायों तथा प्राकृतिक और अर्ध्द प्राकृतिक तंत्र का संरक्षण। |

| मृदा निर्माण | मृदा निर्माण की प्रक्रिया, जो चट्टान के भौतिक और रासायनिक अपरदन और परिवहन के साथ-साथ उसके जैविक और अजैविक तत्वों का सम्मिश्रण। |

संतुलित पारिस्थितिकी तन्त्र

- जीवधारियों को जीवित रखने के लिए संतुलित पारिस्थितिकी तन्त्र की जरूरत पड़ती है।

- प्रत्येक पारिस्थितिकी तन्त्र में अनेकों खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं। जो आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं।

- किसी पारिस्थितिकी तन्त्र के खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे उतना ही तन्त्र अधिक संतुलित होगा।

- खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होता है।

पारिस्थितिकी तन्त्र की स्थिरता

- जब बाहरी कारक सक्रिय होकर पारिस्थितिकी तन्त्र में अव्यवस्था पैदा करते हैं तो इसे पुनः व्यवस्थित करने के लिए अन्तः निर्मित स्वतः नियंत्रण की व्यवस्था कार्य करने लगती है, जिसके परिणामस्वरूप इसमें सन्तुलन स्थापित हो जाता है, जो उसको फिर से स्थिर कर देती है। इसी को पारिस्थितिकी तन्त्र की स्थिरता कहते हैं।

- सी.एस. इल्टॉन के अनुसार -आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तन्त्रं में स्थिरता की वृद्धि होती है।

- E. P. Odum के अनुसार - पारिस्थितिकी तंत्र में जातियों की जितनी विविधता अधिक होती है उसकी स्थिरता उतनी ही अधिक होती है।

- आर. एच. मैक आर्थर के अनुसार - खाद्य श्रृंखला की कड़ियों की वृद्धि के साथ पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता बढ़ती जाती है।

आहार श्रृंखला (Food Chain)

- प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है।

- पारिस्थितिकी तन्त्र में खाद्य श्रृंखला विविध प्रकार के जीव-जन्तुओं का क्रम है।

- एक-दूसरे को खाने वाले जीवों के अनुक्रमण से खाद्य श्रृंखला बनती है।

- सभी प्रकार के परितन्त्रों में दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं -

- 1. चारण खाद्य श्रृंखला (Grazing Food Chain) - चारण खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक से लेकर शाकाहारी, शाकाहारी से माँसाहारी और माँसाहारी से सर्वोच्च माँसाहारी तक का उल्लेख मिलता है। जैसे टिड्डा पक्षीगण बाज। घास→ टिड्डा→बाज

- 2. अपरदन खाद्य श्रृंखला (Detritus Food Chain) - यह खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरम्भ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपरदन करके खाने वाले जीवों एवं परभक्षियों में पहुँचती है।

- प्राथमिक उत्पाद हरे पौधे प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता आपस में मिलकर खाद्य-श्रृंखला का निर्माण करते हैं क्योंकि वे आपस में एक-दूसरे का भोजन करते हैं। यह भोज्य के रूप में सम्बन्ध स्थापित करते हैं।

खाद्य श्रृंखला (Food Chain)

खाद्य जाल (Food Web)

- खाद्य जाल में उत्पादक पौधे, उपभोक्ता जन्तु एवं अपघटक कवक एवं जीवाणु के मध्य गहरा सम्बन्ध होता है।

- अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक सम्बन्ध को खाद्य जाल कहते हैं।

- पारितन्त्र में खाद्य श्रृंखलाएँ परस्पर सम्बन्धित होकर खाद्य जाल का सृजन करती हैं।

- खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के माध्यम से जीवधारियों में ऊर्जा प्रवाह सम्पन्न रहता है।

- खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होता है।

इन्हें भी जानें!

- एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानान्तरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है - इकोसिस्टम

- पौधों द्वारा किसका जैविक भण्डारण होता है? - कार्बन का

- प्रत्येक पोषण तल के जन्तु कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? - 10%

- घास परितन्त्र में पौधों से भोजन प्राप्त करती है - टिड्डी

- एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं - पारिस्थितिकी पदछाप

- भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण है। - वनोन्मूलन

- पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है - सौर ऊर्जा

- मनुष्य किन कार्यों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है? - कृषि से सम्बन्धित कार्य

- पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीवीय संघटक नहीं है - वायु

- समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं - फाइटोप्लैन्कटॉन्स

- दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलता है। - इकोटोने

पारिस्थितिकी तन्त्र के प्रकार

(Types of Ecosystem)

पारिस्थितिकी तन्त्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

- जलीय पारिस्थितिकी तंत्र (Aquatic Ecosystem)

- स्थलीय या पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र (Terrestrial Ecosystem)

जलीय पारिस्थितिकी तंत्र

(Aquatic Ecosystem)

जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों एवं वनस्पतियों का वास स्थान होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को सागरीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र दो वर्गों में बाँटा गया है -

सागरीय जल पारिस्थितिकी तंत्र

- सागरीय जल में जल विस्तार, तापमान, गतिशीलता एवं लवणता के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु एवं वनस्पतियों का विकास होता है।

- प्रकाशित मण्डल 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसी भाग में फ्लैक्टन उद्भूत होते हैं।

- 200 मीटर से अधिक गहराई वाले सागरीय भाग को अप्रकाशित मण्डल कहते हैं। इस भाग में निवास करने वाले जीवों को नेक्टन कहते हैं।

- सागर तलहटी में रहने वाले जीवों को बेन्थम कहा जाता है।

- सागर के जल पर तैरते हुए कुछ पक्षी सागरीय परितन्त्र में परजीवी जन्तु माने जाते हैं, ये समुद्री जीवों का भक्षण करते हैं।

- सागरीय जीव रात्रि में सागर तल पर आहार प्राप्त करते हैं और दिन में तलहटी पर चले जाते हैं।

- शील मछली स्थल पर जनन करती है तथा भोज्य पदार्थ जल से प्राप्त करती है।

स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र

तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र (Pond Ecosystem)

- तालाब का परितन्त्र स्वच्छ जल परितन्त्र का एक उपवर्ग है।

- तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक (i) अजैविक एवं (ii) जैविक होते हैं।

- अजैविक घटक के रूप में सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है।

- सौर ऊर्जा का स्थानान्तरण तालाब के जीवों एवं वनस्पतियों में होता रहता है।

- परितन्त्र के जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक प्राकृतिक नियमों के अनुरूप नियंत्रित एवं नियमित रहते हैं।

नदी पारिस्थितिकी तंत्र (River Ecosystem)

- जल वर्षण से नदियों का जन्म होता है।

- नदियों में अनेक जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों का जीवन-चक्र चलता रहता है।

- पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन में अजैव तत्व सूर्य प्रकाश के साथ जैव तत्वों में पहुँचता रहता है।

- नदियों के जल प्रदूषित होने के कारण उनकी जीवनदायिनी क्षमता नष्ट होने लगी है।

- प्रदूषित जल ज्वारनदमुख (एस्चुअरी) के प्राकृतिक जीव जगत को भी विनष्ट करता है।

- ज्वारीय स्थल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

- प्रदूषित नदियों का जल ज्वार में पहुँचने पर पारिस्थितिकी की उत्पादकता को ह्रासोन्मुखी बना देती है।

स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र

(Terrestrial Ecosystem)

स्थलीय या पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख चार प्रकार हैं वन, घास स्थल, मरुस्थल तथा मानव निर्मित पारिस्थितिकी।

वन पारिस्थितिकी तंत्र इस तंत्र के लिए तापमान, आर्द्रता, वनस्पति और जन्तु प्रमुख तत्व है।

टुण्ड्रा पारिस्थितिकी तन्त्र

इसके दो वर्ग है - 1. आर्कटिक टुण्ड्रा, 2. अल्पाइन टुण्ड्रा

- आर्कटिक टुण्ड्रा उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के उत्तर में ध्रुवीय हिमावरण एवं शीतोष्ण कोणधारी वनों के मध्य जैसे अलास्का, कनाडा का सुदूर उत्तरी भाग, यूरोपीय रूस, साइबेरिया अल्पाइन टुण्ड्रा हिमालय, रॉकी एवं आल्पस के पर्वतीय भागों में वृक्ष रेखा से ऊपर मिलता है।

- जलवायु कठोर, हिमाच्छादित, वर्ष में सात आठ महीने बर्फ पड़ती है। वर्षा काल 50 दिन से अधिक नहीं होता है। वनस्पति - काई, मॉस, पुष्पी, पादप, गुच्छेदार पादप 5 से 8 सेमी. ऊँचे हैं।

- जन्तु - (i) स्थायी (ii) प्रवासी स्थायी Musk Ox, आर्कटिक लोमड़, रीछ आदि प्रवासी Water fowl, Swan Duck, रेन्डियर मुख्य प्रवासी पशु हैं।

टैगा पारिस्थितिकी तन्त्र

- टैगा बायोम कोणधारी बायोम, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है।

- जलवायु - शीत ऋतु लम्बी, ग्रीष्म ऋतु छोटी, शरद काल में हिमपात, वर्षा 500 से 2000 मिमी. तापीय विषमता, शीत ऋतु 40°C, ग्रीष्म ऋतु 25°C है।

- वनस्पति स्क्रूस, पाइन, लार्च, फर (कोमल लकड़ी), एल्डर एल्म, बर्च, पापुलर (कठोर लकड़ी) लकड़ी वाले वृक्ष मिलते हैं।

- जन्तु - शाकाहारी जैसे Meise, माँसाहारी (रीढ़ की हड्डी वाले, सर्वहारी) हैं।

शीतोष्ण पतझड़ पारिस्थितिकी तन्त्र

- इसका विस्तार उत्तरी-पश्चिमी यूरोपीय भाग में है।

- जलवायु - ग्रीष्म ऋतु सम-उष्ण तथा शीत ऋतु नम होती है, वार्षिक तापक्रम 5°C से 15°C के बीच रहता है। वर्षा सालभर होती है।

- वनस्पति पतझड़ वाले वृक्ष शीत ऋतु में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। बसन्त ऋतु में नई पत्तियाँ निकलती हैं। मुख्य वृक्ष ओक, एल्म, एश, बर्च आदि।

शीतोष्ण वर्षा पारिस्थितिकी तन्त्र

- उत्तरी अमेरिका के उत्तरी-पश्चिमी तट पर उत्तरी कैलीफोर्निया से लेकर दक्षिण अलास्का तक, दक्षिणी चिली, न्यूजीलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया के भागों में विस्तृत है।

- जलवायु वर्षा, कोहरा, वृष्टि एवं हिम के रूप में, तटीय पछुआ पवनों के द्वारा (औसतन 200 सेमी.) होती है।

- वनस्पति कोणधारी वन, जैसे डगलसफर, पश्चिमी की लाल सीडर, पहाड़ी हेमलाक, पश्चिमी हेमलाक, स्क्रूस आदि मॉस और लाइकेन भी मिलती हैं।

- जन्तु - इस तन्त्र में खच्चर, हिरन, रोडेन्ट्स के कई परिवार पाये जाते हैं।

उप-उष्ण कटिबंधीय पतझड़ पारिस्थितिकी तन्त्र

- इसका विस्तार पूर्वी चीन और दक्षिणी-पूर्वी यू. एस. ए. में है।

- जलवायु - ग्रीष्म ऋतु गर्म और नम, शीत ऋतु शीतल और शुष्क होती है, यहाँ तापमान 4°C से 25°C के मध्य रहता है। बर्फ 15 सेमी. से 155 सेमी. तक पड़ती है। साल भर बर्फ पड़ती है

- वनस्पति निचले भागों में सदाबहार चौड़ी - पत्ती वाले एवं ऊँचे भागों में पतझड़ वाले वृक्ष मिलते हैं, मुख्य वृक्ष चीड़ एवं स्क्रूस हैं।

- जन्तु - यहाँ जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ मिलती हैं। चीन का चीता, लाल चोंच वाली क्रेन, सफेद, डाल्फिन, चायनीज, एलीगेटर मुख्य हैं।

शीतोष्ण पतझड़ या भूमध्यसागरीय पारिस्थितिकी तन्त्र

- दोनों गोलाद्धों में 30° से 40° अक्षांशों के मध्य, रूम सागर के यूरोपीय एवं उत्तरी अफ्रीकी भाग, यू.एस.ए. के कैलीफोर्निया के भाग शामिल हैं।

- जलवायु ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क, शीत तु ऋतु शीत एवं आर्द्र औसत बर्फ 370 मिमी. से क 650 मिमी. तक अधिकांश शीतकाल में तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है।

- वनस्पति - वृक्षों की पत्तियाँ मोटी, छोटी तनों की छाल मोटी, वृक्ष सदाबहार यूरोप में मैक्स, कैलीफोर्निया में चैपरेल, दक्षिण अफ्रीका में फायमदोस पाये जाते हैं।

उष्ण कटिबन्धीय मानसूनी पतझड़ पारिस्थितिकी तन्त्र

- तटवर्ती पश्चिमी द्वीप समूह, भारत (विषुवतीय रेखीय भागों को छोड़कर) द. पूर्वी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ब्राजील, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान एवं दक्षिण चीन (कुछ छुटपुट भागों में)

- जलवायु - ग्रीष्म और शीत ऋतु भारत में ग्रीष्म, शुष्क ऋतु, ग्रीष्म आर्द्र ऋतु (वर्षा ऋतु) एवं शुष्क शीत ऋतु औसत तापमान ग्रीष्म में 27°C से 30°C तथा जून में 38°C से 48°C तक, शीत ऋतु में 10°C से 27°C के मध्य रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 1500 मिमी. कहीं-कहीं 500 मिमी भी होती है।

- वनस्पति - साल, सागौन, नीम, शीशम, चन्दन, बाँस।

- जन्तु - स्तनधारी जन्तुओं में लघु रोडेन्ट्स से लेकर हाथी तक पाये जाते हैं।

स्टेपी या शीतोष्ण घास मैदान पारिस्थितिकी तन्त्र

- महाद्वीपों के आन्तरिक भागों में उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, यूरेशिया में स्टेपी, दक्षिणी गोलार्द्ध में अर्जेन्टाइना और उरुग्वे में (पम्पाज), दक्षिणी अफ्रीका के उच्च पर्वतीय भाग में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया (मरे-डार्लिंग में) डाउन्स, न्यूजीलैण्ड में कैण्टरबरी मैदान हैं।

- जलवायु उत्तरी गोलार्द्ध में जुलाई का औसत - तापमान 20°C दक्षिणी गोलार्द्ध में जनवरी का औसत तापमान 22°C और वार्षिक वर्षा 250 से 300 मिमी. होती है।

- वनस्पति-यहाँ घासें सर्वप्रमुख वनस्पति समुदाय हैं। सर्वप्रमुख सदाबहार घासें होती हैं।

- जन्तु - जन्तुओं में कंगारू यहाँ का सबसे बड़ा देशज जन्तु है।

सवाना वन पारिस्थितिकी तन्त्र

- शुष्क एवं नम घास के मैदान, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10°C से 20°C अक्षांशों के मध्य कोलम्बिया, वेनेजुएला, दक्षिण मध्य ब्राजील, गुयाना, पराग्वे आदि अफ्रीका में मध्य एवं पूर्वी भाग, मध्य अमेरिका की उच्च भूमि एवं ऑस्ट्रेलिया है।

- जलवायु तीन प्रमुख ऋतुएँ - 1. शीत ऋतु, 2. उष्ण शुष्क ऋतु, 3. उष्णतर ऋतु। तापान्तर 20°C से 40°C के मध्य होता है।

- वनस्पति -हाथी घास, 5 मीटर तक ऊँची घासों की पत्तियाँ चपटी और बड़े आकार की होती हैं।

- जन्तु - यहाँ एन्टीलोप, जेब्रा, जिराफ, हिप्पोपोटोमस और हाथियों के बड़े-बड़े झुण्ड मिलते हैं।

उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन पारिस्थितिकी तन्त्र

- भूमध्य रेखा से 10° उत्तरी और 10° दक्षिणी अक्षांश के मध्य अमेजन द. अमेरिका), कांगो (अफ्रीका), इण्डोनेशिया (बोर्नियो एवं सुमात्रा) है

- जलवायु वर्ष भर उच्च तापमान औसतन 27° से. वर्षा 2000 मिमी. वर्ष भर लगभग प्रतिदिन होती है।

- वनस्पति - कठोर लकड़ी, पादपों की सर्वाधिक जातियाँ, मुख्य वृक्ष महोगनी, एबोनी, रोजवुड, पेड़ों पर लताएँ होती हैं। वृक्ष स्तरीय होते हैं।

- जन्तु – यहाँ छोटे जन्तु और कीड़े-मकोड़े पाये - जाते हैं।

रेगिस्तानी वनस्पति पारिस्थितिकी तन्त्र

- वाष्पीकरण की मात्रा वर्षा की तुलना होती है। में अधिक होती है

- गर्म रेगिस्तान सहारा, ग्रेट आस्ट्रेलियन, अरब, ईरान, थार, कालाहारी हैं।

- शीत रेगिस्तान - लद्दाख, किजुलकुम, तुर्किस्तान, तकला मकान, गोबी, पेटागोनिया

- जलवायु - वर्षा 25 से कम, ग्रीष्म ऋतु का तापमान 35°C (औसतन) है।

- वनस्पति - कटीले वन, खजूर वृक्ष की अधिकता, वृक्ष छोटे एवं बिखरे हैं।

पारिस्थितिकीय पिरामिड

(Ecological Pyramid)

- पारिस्थितिकीय तंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्रथम से उच्च, पोषण स्तरों में जातियों की संख्या, जैवमास एवं संचित ऊर्जा की प्राप्ति में क्रमशः कमी होती जाती है।

- प्रथम पोषण स्तर में बायोमास, संचित ऊर्जा एवं जातियों की संख्या अधिकतम होती है तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पोषण स्तर में सापेक्षतः बायोमास, संचित ऊर्जा एवं जातियों की संख्या की उपलब्धता में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है।

- खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता प्राप्त होती है। उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है इसे पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं।

पिरामिड के प्रकार

संख्या, बायोमास एवं ऊर्जा की दृष्टि से पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं -- संख्या पिरामिड (Number Pyramid)

- बायोमास पिरामिड (Biomass Pyramid)

- ऊर्जा पिरामिड (Energy Pyramid)

संख्या पिरामिड (Number Pyramid)

संख्या पिरामिड सीधा (Upright) व उल्टा (Inverted) दोनों प्रकार का नहीं होता है।

सीधा संख्या पिरामिड

आहार श्रृंखला प्राथमिक पोषण से उच्च पोषण स्तर की ओर बढ़ने पर जीवों की संख्या घटती जाती है। आहार श्रृंखला के आधार पर सबसे नीचे प्राणी अधिक होते हैं और ऊपर के स्तर में इनकी संख्या कम होती चली जाती है।

उल्टा संख्या पिरामिड

वृक्ष परितंत्र में पिरामिड उल्टा दिग्दर्शित होता है। वस्तुतः वृक्ष एक उत्पादक इकाई होता है। इस पर निर्भर पक्षियों की संख्या बढ़ जाती है।

बायोमास पिरामिड

(Biomass Pyramid)

पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर संचित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है।

- स्थलीय परितन्त्र के उत्पादक का जीवभार भोजन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ताओं से अधिक होता है। स्थलीय बायोमास पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है तथा शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है।

- जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक पादप प्लवक एवं डायटम जीवभार शाकाहारी मछलियों से कम होता है। जलीय परितन्त्र में जैवभार पिरामिड उल्टा दिग्दर्शित होता है।

अवश्य देखें!

- पारिस्थितिकी तन्त्र की ऊर्जा के गौण स्रोतों में प्रमुख हैं - भूतापीय ऊर्जा, ब्रह्माण्ड विकिरण जीवाश्म खनिजों की मुक्त ऊर्जा

- विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पायी जाती है? - दलदली क्षेत्रों में, उष्णकटिबन्धीय वर्षा वनों में, नदियों के मुहाने पर

- एक तालाब के पारिस्थितिकी तन्त्र का जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा ? - उल्टा

- दूसरे जन्तुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करने वाले कहलाते हैं। - प्रिडेटर्स

- जो सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? - सर्वभक्षी

- एक सम्पूर्ण समुदाय जो सभी जीवों में सम्बन्ध स्थापित करता है। - खाद्य जाल

- रासायनिक तत्वों का जीवमण्डलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है? - पौधों की जड़ों के माध्यम से

- किसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई ड्रा पथों से होकर प्रवाहित होता है? - खाद्य जाल में

- पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसके विचार में आया? - चार्ल्स एल्टन (1927)

- कृषि भूमि पारिस्थितिकी तन्त्र, जल जीवशाला है। - मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तन्त्र

ऊर्जा पिरामिड (Energy pyramind)

- ऊर्जा से पारिस्थितिकी तंत्र संचालित होता है। समस्त जीव-जन्तु भोज्य पदार्थों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं।

- यह ऊर्जा प्रायः एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है

- 1942 में लिंडेमान ने दस प्रतिशत नियम को प्रतिपादित किया।

- प्रत्येक पोषण तल के जन्तु केवल दस प्रतिशत ऊर्जा ही अगले पोषण तल को देते है

- पोषण श्रृंखला में कोई जीव उत्पादक स्तर के जितना करीब होगा उसे उतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी।

- पारिस्थितिकी तन्त्र में ऊर्जा का स्थानान्तरण तथा प्रवाह एकदिशीय होता है।

- खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानान्तरण होता रहता है।

पारिस्थितिकी तन्त्र का वर्गीकरण

(Classification of Ecosystem)

पारिस्थितिकी तन्त्र के जैविक तथा अजैविक पदार्थों या तत्वों का संचरण ऊर्जा प्रवाह द्वारा सम्भव होता है।

ई. पी. ओडम (1975) ने पारिस्थितिकी तन्त्र को चार भागों में बाँटा है-

1. स्वतंत्र प्राकृतिक सौर्य ऊर्जा वाला पारिस्थितिकी तन्त्र

- इसका संचालन सौर्थिक ऊर्जा द्वारा होता है।

- सौर्थिक विकिरण का पौधों द्वारा प्रयोग प्रकाश संश्लेषण विधि से रासायनिक ऊर्जा के स्थिरीकरण के लिए किया जाता है।

- उच्च स्थलीय प्राकृतिक वन, घास के मैदान, गहरी झीलें आदि पारिस्थितिकी तन्त्र के उदाहरण है

2. प्रकृति अनुपूरक ऊर्जा सम्पन्न सौर्य ऊर्जा वाला पारिस्थितिकी तन्त्र

- ऐसे परितन्त्र जिसमें सौर्य ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है।

- अन्य प्राकृतिक स्रोत हैं। ज्वार आदि। बहता जल, वायु, आदि

3. मानव अनुपूरित ऊर्जा सम्पन्न सौर्य ऊर्जा वाला पारिस्थितिकी तन्त्र

- सौर्थिक ऊर्जा के अतिरिक्त मनुष्य अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करके कृषि पारिस्थितिकी तन्त्रों की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि करता है।

- इसके अन्तर्गत प्रमुख है - फल, सब्जी, पेय, रेशेदार फसलें आदि।

4. ईंधन वाले पारिस्थितिकी तन्त्र

- इसमें सौर्थिक ऊर्जा का जीवाश्म ईंधन खनिज तेल, कोयला तथा गैस की ऊर्जा में पूर्णतया प्रतिस्थापित होता है।

- ये ईंधन प्रेरित पारिस्थितिकी तन्त्र सबसे अधिक ऊर्जा द्वारा चालित होते हैं।

Join the conversation